前回のエッセイとラジオの振り返り

前回のエッセイでは、モノや記録を「残す」という利他について考え始めた。驚いたことに、「モノから利他を考える」というお題に対して、私だけではなく伊藤亜紗さんとヒュー・デフェランティさんも、第二次世界大戦にまつわる「負の記憶」と向き合うモノをエッセイの題材としていた。私が紹介した風船爆弾の開発を伝える電流計、伊藤さんが紹介した沖縄戦を展示空間で訴えるヌチドゥタカラの家、ヒューさんが紹介した抑留に苦しむ日系オーストラリア人が弾いたマンドリン。これらの題材に共通していたのは、簡単に受け取ることができない、モノが持つ「重さ」だった。モノという実体と結びついたとき、回想の言葉は、色や形とともに受け手の中に残り続ける。発信者は、元々は辛かった「負の記憶」だったものを、モノと結びついた回想として託す。受け手はモノを通して回想を飛び越え、言葉にならなかった記憶や、言葉にするまでの苦しみを想像する。モノには想像力を引き出す余白があるからこそ、モノが持つ実際の質量以上に「重い」と感じるのではないか。前回のラジオでのメンバーとの議論を振り返って、このように考えた[1]。

今回のエッセイでは、「負の記憶」が言葉になり、記録として残るまでにかかる時間について考えてみる。事例として紹介するのは、前回のエッセイでは省いてしまった、東工大教員の戦争体験の回想である。

神原周の「臭い兵器」にまつわる回想

神原周(かんばらしゅう、1906-1999)は高分子化学の研究者として、東工大に40年間(1930-1970)勤めた人物である。神原については、東京工業大学博物館に展示されている初の国産アクリル繊維カシミロン(1941年の開発時はシンセンと命名)の研究開発や、附属図書館に所蔵されている創立100周年記念映画の中で弟子たちに囲まれて楽しげに「合成ゴムの歌」を歌う姿が知られている[2]。博物館や図書館で得られる情報からは、神原は民生技術を中心に活躍した人物で、「負の記憶」などないように見えるかもしれない。

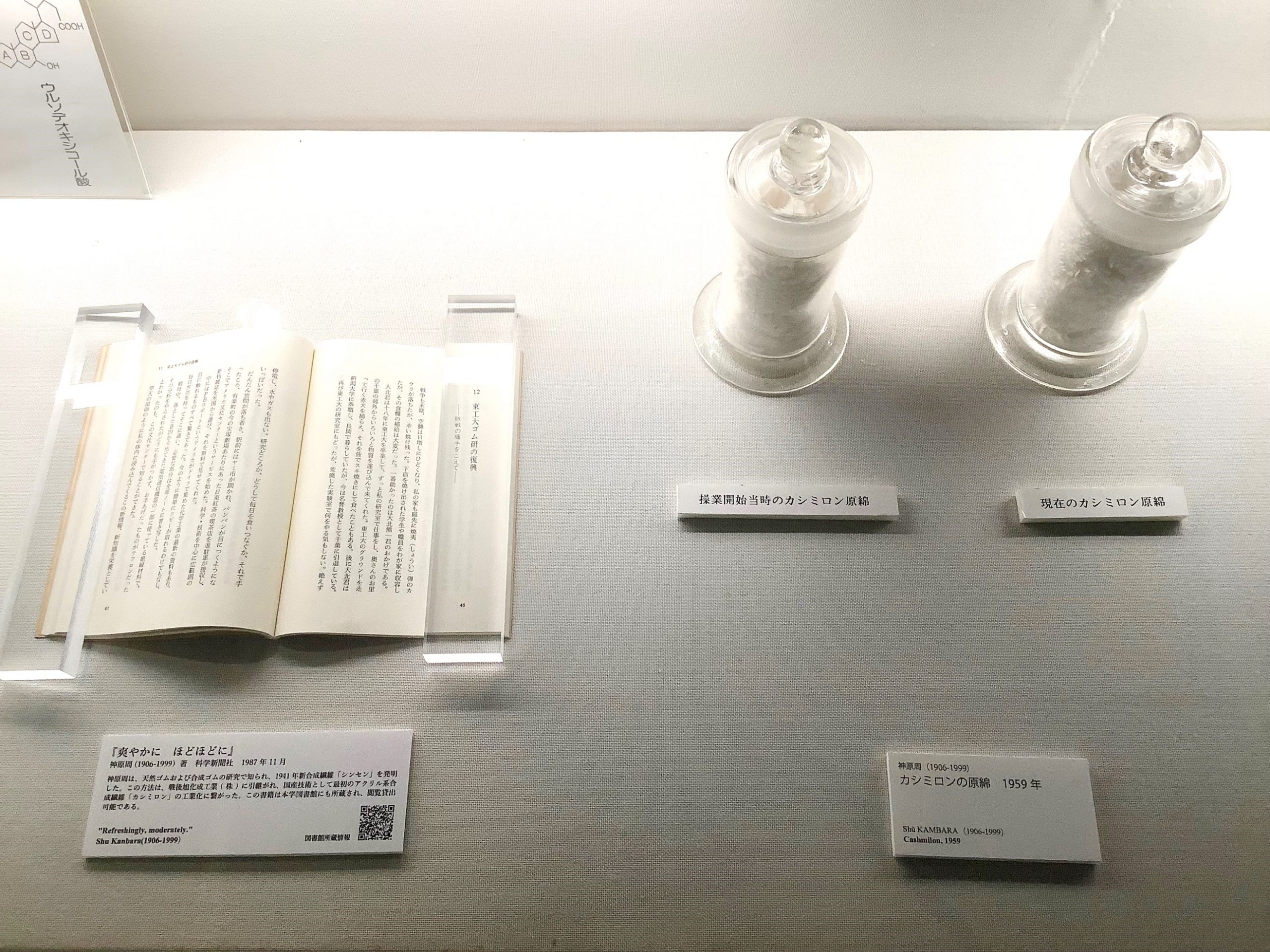

図1. 東京工業大学博物館の神原周についての展示品[3]

私が神原の「負の記憶」に出会ったのは偶然だった。科学史講義の準備ために合成繊維の研究者たちが残した一次資料を探す中で、博物館の展示ケースに飾られていた神原の回想録『爽やかに ほどほどに』(1987)の存在に気が付いた。一般流通している本ではなかったため、後日改めて資史料館に所蔵されている冊子の中身を閲覧したところ、神原が陸軍登戸研究所で悪臭を放つ液体を作ったこと、研究中は自宅に滅多に帰れなかったことなど、思いもよらない出来事が書かれていた。神原の回想を引用する:

これ[硬質ゴムの研究]などはまだ良い方で、もっとひどい研究をやらされた。毒ガスでなくて良いから、世界で一番くさいものをつくれ、そのうすい溶液をふりまくとそれが人間の皮膚や毛にしみこみ、その物すごい悪臭がいくら洗ってもとれなくなるようなものを作れと言う課題である。[…]登戸の帰りの電車の中でも皆が「くさい、くさい、何んだ、何んだ」と大騒ぎになる。しばらくは研究室に立てこもり、外出もできなかった。[…]

この臭い物質はうすい溶液にして中国の戦線にはこび、延安のゲリラ戦にも役立ったそうである[4]。

登戸研究所とは、前回のエッセイでも紹介した、秘密戦兵器開発を行っていたために存在が秘匿された研究所のことである。神原は、歴史から消された軍事研究所に動員されて、実戦で使用された化学兵器を作っていたのだ。登戸研究所での活動を、神原は次のように振り返っている:

終戦直後、一緒にこれらの秘密研究をした多勢の技術将校が自決してなくなられた。中には私の協力態度が悪いと言って非国民扱いし、ビンタを食わせた人もおり、また東大出身の立派な非常に頭の良い方で、よく私をかばってくれた方もいる。それら多勢の方がつぎつぎと自決している。登戸の研究所も多くの資料を焼きすてて解散した。いづれ東京裁判に引き出されて、戦犯として銃殺されるものと覚悟をきめていたが、幸い私はチンピラの下っぱとして粉骨砕身しただけで表には名も出ず、命拾いすることができた[5]。

文章から、戦争中の行為が彼にとって戦犯として銃殺されることを覚悟するほど重いものだったことが伝わってくる。「名前が表に出なかったから命拾いした」と述べられている通り、わずかに現存する登戸研究所の嘱託研究者の名簿には、神原の名前は載っていなかった[6]。そのため、上記の回想は、神原周という東工大を代表する高分子化学者が秘密戦兵器開発に携わっていたことを示す、珍しい証拠となっている[7]。

神原は『爽やかに ほどほどに』の中で、終戦直後の東工大の様子についても書き残している。神原の一家は、焼け出された学生や職員を自宅に収容していた。食糧確保に苦労して、東工大のグラウンドにいた犬を捕まえてすき焼きにして食べたそうである。研究を再開するには、さらなる困難が伴った。大学での研究に関する回想を引用する:

そのころ、東工大の中のあちこちでサッカリンやズルチンを合成し、それをヤミ屋におろして小金を稼ぐ悪習がはびこり、中にはヒロポンの合成までやったものもいたが、私はいっさいそれに手を貸さずに頑張り通した。このことは私の一生に汚点を残さずにすんだと、今でも快く思っている。

まともな実験をしたくとも薬品もそろわず、器具も壊れたままで弱っていたが、たまたま戦争中の軍需工場で風船爆弾の原料とした過酸化水素とヒドラジンが保土谷化学の倉庫に残っているということを聞き、何か使い道があるなら幾らでも持って行きなさい――という話であった[8]。

終戦直後の東工大は、サッカリンやズルチンのような人工甘味料だけでなく、ヒロポンのような覚醒剤まで勝手に合成してヤミ屋におろす、いわば闇工場になっていたのだ[9]。神原は、「たまたま」風船爆弾の原料を譲ってもらって大学に持ち込んだという。風船爆弾は登戸研究所で開発していた秘密戦兵器の一つであるから、登戸研究所の人脈を使って入手したのかもしれない。前回のエッセイで紹介した、森田清(1901-2005)と彼の弟子たちが登戸研究所の疎開先から機器を東工大に持ち帰った事例と同様に、戦争中の秘密戦兵器開発と戦後の東工大の研究は、表の記録には残らない形で繋がっていたのだ。

「負の記憶」が記録として残るタイミング

神原周はなぜ、先に紹介した「負の記憶」を書き残す気になったのだろうか?回想で「名前が表に出なかったから命拾いした」と書いているように、本来は伏せておきたい記憶だったはずである。神原の場合、終戦翌年の1946年に「自分の中に鬱積していた数々の老廃物を吐瀉し、排泄したい」という気持ちで書籍を出版した。「軍部と科学技術」と題した節では、軍部の秘密主義や、卒業生を大量採用したことによる技術将校の氾濫、嘱託研究者の協力によって得た成果の占有などを厳しく批判している。しかし、なぜ神原が軍部の内情を知っていたのか、軍から何の研究を委託されたのかについては、この書籍では具体的に説明していない[10]。当時はまだ戦争中の行為を語れる状況ではなかったのだろう。終戦から42年経過してから、神原はやっと、自身の81歳を祝うために集まった弟子たちに贈る小冊子として、具体的な戦争体験を語ることを決心したのだった。余生を愉しく健やかに送り、静かに死にたいという神原の願いが、『爽やかに ほどほどに』というタイトルに表れている。

語りたくない「負の記憶」が言葉として発信されるまでには、時間がかかる。神原の場合には42年かかったし、前回のエッセイで紹介した森田清の弟子の末武国弘(1920-2017)の場合には50年かかった。他に、東工大教員で風船爆弾開発の回想を書き残した畑敏雄(1913-2009)の場合には32年かかった[11]。このように重い記憶を自分の中で受け止めて、昇華して発信できる形にするまでには、何十年というスケールの時間がかかる。また、言葉が発信される場にも特徴がある。人生の終盤に差し掛かった時に、弟子や後輩にあたる人々に向けて語られることが多い。自分の後に続く人々に向かって、それまで部分的に隠していた研究のルーツを、去り際にやっと明らかにするのだ。

東工大教員の戦争体験の事例は、「負の記憶」を伝えるモノや記録の残りにくさを伝えてくれる。「負の記憶」は、特定の条件を満たすようなタイミングや場でないとなかなか現れない。だからこそ、意図的に、あるいは意図せずに、見逃されてしまうことがある。歴史資料としてのモノや記録は、受け手の想像力を引き出す余白があるという点で、利他的だと言える。そして、余白に「モノとして残るのに困難があった」あるいは「言葉として発するまでに時間がかかった」のような後日譚が入る時には、よりいっそう想像力を引き出して、「重み」を与えるのではないか。今後の未来の人類研究センターの活動では、引き続き、モノや記録を収集・保存・研究・展示する博物館や資料館の役割について考えていきたい。

注

[1] エッセイとラジオ番組は、未来の人類研究センターのホームページで公開されている。多久和理実「電流計が伝える東工大の「負の歴史」」 (2022年7月1日公開)。利他ラジオ第七回「モノから考える利他 vol.1」 (2022年7月1日公開)。

[2] 創立100周年記念映画「究理と精技 東京工業大学の100年」は、ロボコン創始者として知られる森政弘(1927- )が制作した95分の映像作品である。神原周に限らず、1981年時点で存命だった大学関係者が多数登場する。DVDに焼き直したものを東京工業大学附属図書館が所蔵している。

[3] 神原周についての展示物は近年ではカシミロン原綿だけとなっていたが、筆者がこの記事で取り上げたことにより、現在では回想録の展示が復活した。展示解説は、東京工業大学博物館のホームページで公開されている。展示解説「合成ゴム・合成繊維の開発―神原周」(2021年5月19日公開)。

[4] 神原周『爽やかに ほどほどに』科学新聞社,1987年,43-44頁。回想録の初出は、前年の1986年に神原が『科学新聞』に連載した記事である。

[5] 神原『爽やかに ほどほどに』45-45頁。

[6] 神原の名前は、現存する登戸研究所(第九陸軍技術研究所)の名簿には載っていないが、第八陸軍技術研究所の1945年度名簿には「軍用ゴムの研究」を担当する嘱託研究者として載っている。松野誠也「資料紹介 陸軍兵器行政本部「昭和二十年度部外研究事項調」」『科学史研究』第56 巻第282 号(2017年),117-127頁。

[7] 神原は後に再び登戸研究所に言及していて、「東條英樹[東條英機]の名の辞令で、戦時特別研究員と云う役目を仰せつかり、登戸の先きにあった秘密の研究所にかり出された。「水から石油をつくれ」と云う命令である」と書いている。神原周「有機合成化学協会会員として50年」『有機合成化学協会誌』第50巻第12号(1992)年,1065頁。

[8] 神原『爽やかに ほどほどに』48頁。

[9] 終戦直後の小銭稼ぎの悪習については、百年史に収録されている附属工業専門部の学生の回想でも「学生の一部のものは闇屋やサッカリンメーカーやブローカーになった」と言及されている。東京工業大学編『東京工業大学百年史 通史』東京工業大学発行,1985年,634頁。

[10] 神原周『新しき科学技術のために』河出書房,1946年,80-93頁。

[11] 畑敏雄は東工大を退職後、群馬大学学長として勤めていた1977年頃に、「空飛ぶこんにゃく」という記事を上毛新聞に、「こんにゃくと風船爆弾」という記事を日本経済新聞に、それぞれ寄稿した。畑敏雄『学長閑話 ロマン派学長折々の記』あさを社,1982年,64-66,104-108頁。