大江戸線の若松河田駅から徒歩一分もかからないところに、備後屋という民藝の店がある。蔵造をおもわせる白壁と迫りくるような真四角の建物の敷居は、たんなる通行人にとって決して低いものではなかった。私はながらく何度も店の前をうろうろしては、街路からみるとはるかに暗い、洞窟に通ずるようなこの建物の入口に立つことができないでいた。

それがあるとき、臆せずに足がむいた。その日が他の日と比べて特別の日だったというわけではない。ただその日は人と話すことが億劫に感じられていた日ではあった。なんとか受け入れている日常が、急に耐えがたいと感じるときがある。この日はそういう日だったらしい。周囲の人から親切なことばをかけられても、それをうまく受け取れない自分がいた。そういう手に余る自分に憤りとやり場のなさを感じながらも、周囲の気遣いには戸惑うことしかできなかった。伝わらないし、別に表現したくもない、そういうなにかが自分のなかでぐるぐると渦を巻いていた。

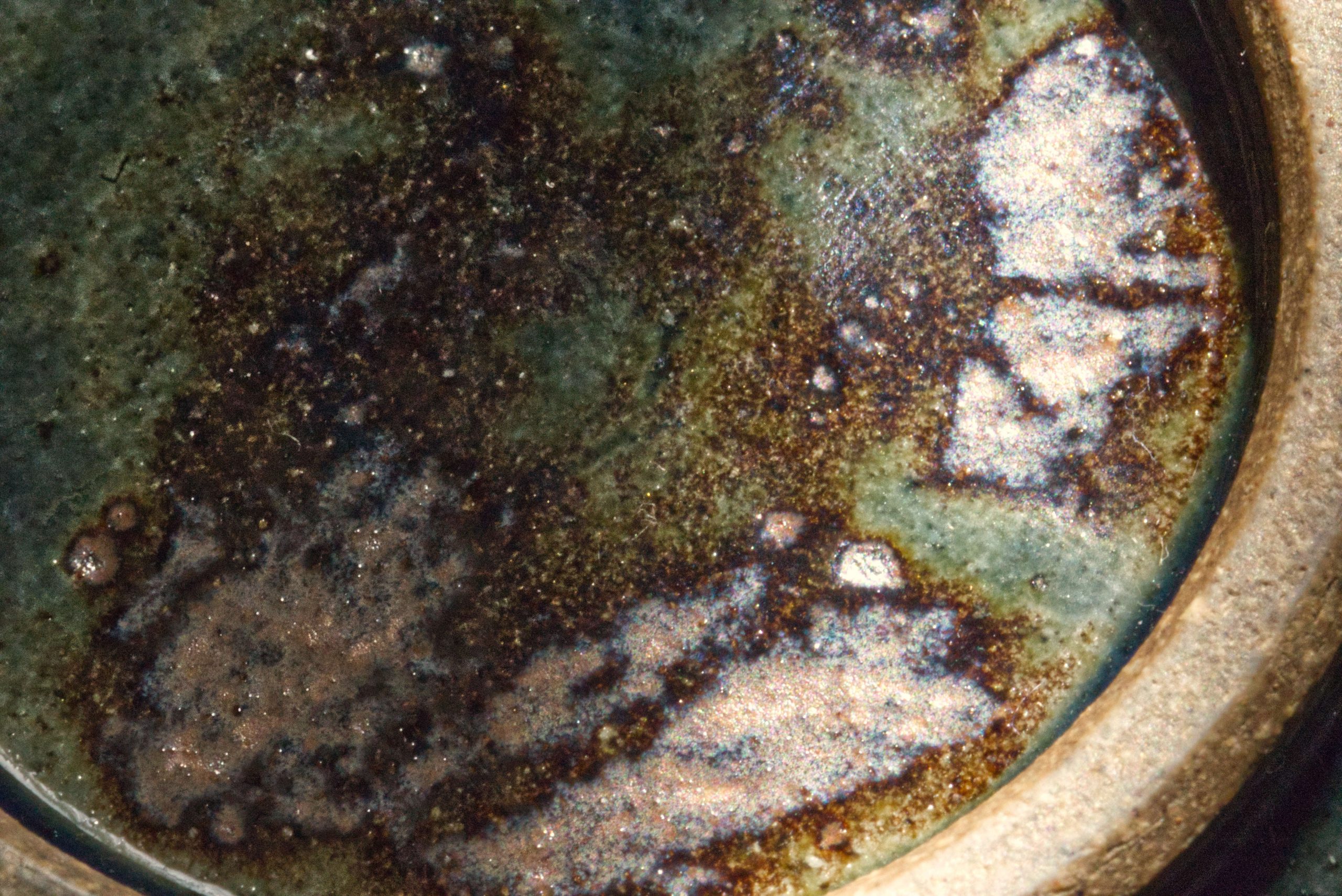

店内に入るとすぐに一階のレジに人影が見え、私は意味のない気まずさを感じ、二階への階段をあがっていった。気づくと左の壁際に並べられた青い器に引き寄せられていた。それは円形の器で、中心から縁にむかってほのかに白みが増していくのだった。縁だけは薄曇りの春空のようでも、白みがかった菫のようでもあった。視線が縁をゆっくりとなぞっていくと、いつしかぬくもりが生まれ、そのあたたかさは中心に向かって流れこんでいく。そこには緑がかった影が現れた。水だと直感した。

「お手にとってご覧ください」。

突然の呼び声にこわばった体は、無意識にその音源に向いていた。小柄な初老の男性が、部屋の隅に申し訳なさそうに座っている。一昔前に流行ったような少し大きめの縁の眼鏡の奥に、再び促すような身振りがみてとれた。

「ありがとうございます」。

自分がどんな顔をしていたのかは分かりようもない。ただ言われるままにその器を右手でつかみ、特に意味もなく左の手のひら上で裏返した。中心には渦があった。

たずねてみると、これは自然釉の業だという。陶器は産地の土からつくられる。土には数十万から数億年という時を経て蓄積したさまざまな鉱物がまざっている。成型のあと釉薬をかけて直火が回る窯にいれると、1300度にものぼる熱さで鉱物が液状化し、あるいは釉薬と化学反応を起こしたりする。火は制御されているが、このような現象やできる模様を完全に制御することはできない。天気や湿度、温度といった日によってことなる外的条件に左右されるからだ。自然釉はそのときのその土地の土と水と火から生まれた偶然の産物だという。

なぜなのかは分からない。ただなんとなく、私はこの器に掬いとられたような気がしたのだった。

このとき私をとらえたこの器は、「もの」だったのだろうか。たしかに器は「もの」だ。それは生物のように自らの生命を活動によって維持しない。それは人間によって制作された、人間の生活を支える道具である。それにもかかわらず、この器を「もの」と呼ぶことに抵抗を感じる自分がいた。なぜだろう。

なかなか考えがまとまらないが、いくつかのことが言えそうだ。

まず「もの」という語は既製品を連想させる。デザイン通りに製作され、色彩や形がコントロールされ、滑らかな表面には瑕ひとつない。箱に梱包されて、新しいものとしてお目見えする。対する自然釉の器は、なにかいびつだ。もちろんデザインに基づいてつくられているのだろうが、その器のよさは個体差である。自然釉の模様は計画されるものではないし。そもそも模様が出ることは想定されていない。

また「もの」という語が、この器に出会ったときの場面にそぐわないというのもあるかもしれない。私は自然釉を探しに行ったのではなく、たまたま出会ってしまった。しかも人間世界/社会とのバランスを崩しているときに出会った。それは無生物から差し出された贈与のように受け取られた。一般に贈物を「もの」と即物的に表現されることは避けられている。お祝いにあげるのは「もの」ではなく「贈り物」であり、隣近所や友人知人に配って歩くのは「余りもの」よりは「おすそ分け」である。

そしてなによりも、自然釉の時間が、明らかに人為の時間を超えているということがあるだろう。ここではさしあたり「もの」を、人為による生産物だと定義しておく。この意味で器は「もの」だけれども、鉱物にはそれぞれに固有の時間があり、「もの」よりもはるかに長い時間をかけて醸成している。鉱物を含む自然の要素(例えば、水、土、火、大気など)を指し示すのに「物質」という語は用いるが、「もの」という語はそぐわないだろう。

「もの」についてエッセイを書いたつもりだったのに、結局それは「もの」だと呼びたくない理由について書いてしまった。とはいえ、これはあながち意味のない誤謬ではないように思う。

例えばDNA解析は人為であるが、DNAは人為の生み出した産物ではない。だから「もの」とは呼び難い。だが解析において明らかになりつつあるDNAを、私たちは操作可能な「もの」のように語るようになりつつあるのではないだろうか。科学技術は最強の人間の物差しである。その発展/拡張はものではないものも、ものの物語の連鎖に組み込む。人類が存在しなかった地球生命の起源にまで遡り、46億年という想像不可能な長さの時間に物語を打ち立て、生命のつながりを見出させるようになってきた。それは驚異の物語だ。だがその拡張を過信してはいけない。人間が科学的に計測し科学的に認知できているとき、そこには同時に擬人化が生じている。ものでないものを「もの」として見なしている。このことを肝に銘じておいてよい。

また人間が生み出した「もの」が、人為の限界を超えてしまっている例もある。そのひとつが核廃棄物だろう。フィンランドの放射性廃棄物最終処分場「オンカロ」を扱ったドキュメンタリー『10万年後の安全』では、その問題が多角的に描かれている。特に興味深いのは、核廃棄物が生命にとって無害化する10万年後の人類にまで、その危険をどのように継承できるのかという議論である。10万年とはどのような時の長さなのだろう。現在、私たちが文字を通してアクセスできる人類の歴史は、大目に見ても9千年前まで、アルファベットの原型のフェニキア文字が成立したのは3千年前だ。このことは、10万年後の未来の人類がいかに想像しがたいものであるかを示している。

「人間は万物の尺度である」(プロタゴラス)という前提なしに、科学技術という人為的制作物の発展はありえなかっただろう。だが今日の科学技術では、制作された「もの」が人類の物差しを超えていき、人類がそれに追いつこうとする事態が生じている。

自然釉にみたのは鉱物の時間だった。それは魂のないものに魂を見出すアニミズムでもなく、過去の遺物に思いをはせるノスタルジーでもない。凝縮された鉱物の時間が化学反応を通じて器に自らを差し出しているのを、私はたまたま捉えただけだった。そしてそれを受け取れていたかもしれない束の間に、「人間の物差し」から少しだけ距離をとれていたのかもしれない。それは人間にとって、決して容易なことではない。

参考文献:

ハンナ・アーレント『人間の条件』志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994年.

篠原雅武『「人間以後」の哲学:人新世を生きる』講談社選書メチエ、2020年.

森分大輔『ハンナ・アーレント:屹立する思考の全貌』ちくま新書、2019年.

マイケル・マドセン「10万年後の安全」(2009)、https://www.uplink.co.jp/100000/

Kiuchi, Kumiko. “Natural Glazing”. SNOW lit rev. no.9 (2020).