戦前のオーストラリアで音楽と日本人について研究しているときに出会ったあるモノについて考えている。それは楽器であるが、私の学究生活の中で珍しく、「琵琶」ではないのだ! それまで耳にすることはあってもほとんど考慮することはなかったが、2018年以降マンドリンは、先月川崎で、94歳で亡くなった村上喜三郎ジョセフ・クレメント氏を強く連想させるようになってきた。また、1930年代から1940年代にかけてのオーストラリアの日本人コミュニティにおいても、あまり明確ではないが、目に見える形でマンドリンと人々との関係があった。私は、特に印象的な人物である故村上氏が、マンドリンを喜びや余暇、対人関係や異文化間のつながりのための器具としてどのように感じ取っていたのか、また、人種的偏見や民族的ナショナリズム、戦時中や戦後の苦悩の時代において、マンドリンがどのようにしてそれらのつながりの根本的な脆さや儚さを象徴しうる存在になったのかを考察する。

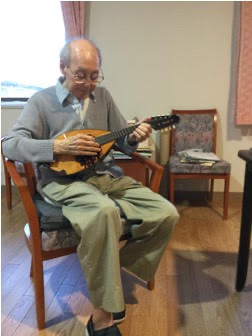

2018年11月、筆者撮影

ジョーは1927年、ブルーム(西オーストラリア州北部沿岸地域)で、日本人の血を引くオーストラリア人の母親と、日本から移住してきた父親の間に生まれた。当時、オーストラリア生まれ(あいにく原住民以外)の人は後のオーストラリア市民権に相当するBritish Subject statusを取得した。(ジョーは日系オーストラリア人として1950年に市民権を取得したが、その後、日本国籍の取得に失敗している)。それでも彼は、日本の帝国権力の拡大に不安を抱いていたオーストラリアで、日本人の名前と顔を持って生まれた。政府もそのような不穏な空気をしばしば共有していたため,一般に,日本人の血を引くオーストラリア生まれや帰化したBritish Subjectを,オーストラリア人ではなく「日本人」として扱っていた。「オーストラリア人」というカテゴリーは当時主にアングロ・ケルトの血を引く人々を示すもので、オーストラリア大陸の先住民さえ除外した。このような制度化された人種差別は、オーストラリアの熱帯「多民族の北部」(Ganter 1999, 2006)で過ごした幼少期から10代前半のジョーにはほとんど意味を持たなかったが、1941年12月、戦争が始まると、それがジョーの運命を決定づけた。すなわち、オーストラリアにいるすべての日本人、そしてほとんどすべての日系人(「日本人」)注1と同様に、彼は敵性外国人として抑留されたのである(永田1996)。

ジョーは若い頃、マンドリンを弾いていた。私が歴史学者の永田由利子氏から紹介してもらった数カ月後の2018年、彼はそう話してくれた。東工大から時々、彼が住んでいた川崎の老人ホームを訪ね、最初は多少なりとも体系的なインタビューをしていたが、いつしかただ会話を楽しむようになった。私が思うに、ジョーは母国語である英語で話せる人に会う機会はほとんどなかったし、35歳まで暮らして2000年代初めまで定期的に親戚に会いに行っていたオーストラリアの生活を真に理解している人と話す機会はずっと少なかっただろう。私は彼が楽しく話していると感じて、時間を見つけては会いに行っていた。

ジョーは1964年に日本の高度経済成長の初期に仕事のために日本に渡って以来、マンドリンに触れていないと言っており、私は彼の演奏を聴くことができなかった。なぜ彼がオーストラリアに楽器と音楽を残したのか、その理由は後で考えるとして、まずマンドリンそのものについて、どのようにして彼の手に渡ったのか、そして彼自身の話から、マンドリンを用いて何をしたのか、考えてみたい。

ほとんどの文化において、楽器はより広い文化的慣習や価値観を反映したヒエラルキーに従って経験され、ランク付けされる。現代世界の多くの地域で音楽的活動のための一般的な、しかし間違いなく一つには定まらない概念的枠組みを提供してきた「西洋」音楽文化において、マンドリンは曖昧で不安定な地位にある。(その地位は、南イタリアの民俗音楽におけるその中心的な役割とは無関係のように思われる。) 19世紀半ばのアメリカとイギリスのブルジョア・アマチュアの間でマンドリンは、地中海に由来する、珍しく「エキゾチックな」楽器だったが、1900年までには主にボードビルや音楽ホールの娯楽に関連づけられるようになった。ギターと同様、何百万人ものアマチュアによって演奏されてきたが、ヴィヴァルディの協奏曲や他の少数の「クラシックの」マンドリン曲があるにもかかわらず、19世紀半ばからスペインギターに生じた高い芸術的資質とレパートリーを欠いている。今日、ほとんどの人がマンドリンを民族楽器として考えている。その音は、早い時期のブルーグラスのような、伝統的な、あるいは「オールドタイム」のジャンルでは重要だが、それ以外は主流のポピュラージャンルに時折進出するものの、周縁化された「モノ」でしかない。 また、非西洋音楽の伝統、例えば北インドのヒンドゥスターニー古典音楽にマンドリンが使われていることは、ほとんど知られていない。

私がマンドリンに出会ったのは、ジョー・ムラカミに出会うずっと前のことだ。1970年代のシドニーに住む中流階級のティーンエイジャーにとって、マンドリンの音や時折見えるその姿は、ネオ・トラディショナルのフォークミュージシャンやイギリスや自国のフォークロック・グループのLPやコンサートでは避けて通れないものだった。レッド・ツェッペリンのベーシストのようなハードロック・アイコンが考案したマンドリンの「リフ」さえ楽しんだ。例えば、「レッド・ツェッペリンIV」でデュエットしているサンディ・デニーの幽玄な声に合わせて、転がるように響くキャッチーなリフだ。それから数十年後、日本では1890年代半ばから演奏されていたこと、日本の高校の音楽文化ではマンドリン部が大きな存在感を示していたことを知った。東工大に就職してからは、同僚の木内久美子さん(外国語研究センター(当時)、現在は未来の人類研究センター)とマンドリンの話をしたり、演奏を聴いたりするのが楽しくて仕方がない。

実は、私が老人ホームでジョーにマンドリンを見せるため、高校時代から持っていた大切なボウルバックのマンドリンを私に貸してくれたのは久美子さんだった。ジョーは私が戦時中のオーストラリアの日系コミュニティと音楽について研究していることを知っていたので、辛抱強く音楽の思い出を話してくれた。それは9歳(1936年)から10代が終わる1946年頃まで、そしておそらく戦後すぐから1950年代もそうだろう。オーストラリア社会で日本名を持つ者は苦難に耐えていた時代だ。ジョーが初めてマンドリンを手にしたのは、世界的な真珠貝の産地として知られる西オーストラリアの孤立した町、ブルームから家族で移り住んだダーウィンの聖メアリー・カトリック修道院付属学校だった。ジョーの母親はオーストラリア生まれで、厳格なカトリック教徒として育ったため、1935年にダーウィンに引っ越してきた後、幼い子供たちは地元の修道院の学校に入れられた。当時、聖メアリーの修道女たちは、子どもたちが多様な人種であることを問わず、音楽教育を優先していた。そのため、ジョーはすぐに学校からボウルバックのマンドリンを貸与され、妹のうちの1人はピアノのレッスンを受けることになった。

ジョーとの会話の中で、ブルームやダーウィンで真珠貝採取の契約を終えて母国に帰るダイバーが両親にくれた、SP盤(78回転)のレコードで聴いた1930年代の流行歌を、独学で弾いたことがあるかと尋ねたことを覚えている。しかし、彼は一度も日本の曲をマンドリンで弾いたことがないと言っていた! 日本の曲を弾こうとしたに違いないという私の推測は、一種の民族的本質主義からくるもので、小さな日本人移民のコミュニティで育った日系の少年にとって、「日本の(ポピュラー)音楽」は必然的な選択に思えたのだ。しかし、ジョーの母国語は英語であり、オーストラリア生まれの母親の母国語も英語であった。彼の興味のほとんどは、熱帯モンスーン気候のオーストラリア北部で育った「白人」の少年たちと何ら変わることはなかった。アメリカのヒット曲や歌の中には、映画館で観たハリウッド映画で初めて耳にするものもあった。映画館は北部の人里離れた町の若者たちにとって重要な娯楽の場であり、「世界とのつながり」を媒介していた。ジョーはそれらの曲を演奏したかったのである。

ジョーは、当時オーストラリアの若者たちに親しまれていた映画の曲をいくら上手に弾けたとしても、14歳の彼は当局から「ジャップ(日本人への蔑称)」と呼ばれ、真珠湾攻撃の翌日、家族全員と一緒にダーウィンの家から強制退去を命じられたのだ。衣服と必要最低限のものしか持っていくことが許されず、楽器など論外だった。その後、窮迫した状況下で大陸の周囲を船でシドニーまで移動し、さらに内陸へ汽車で数百キロ移動した後、ジョーの家族と何百人もの日本人や「日本人」のような人たちが、ビクトリア州中央部のゴールバーンに建設された戦時民間人抑留所、タツーラに到着したのである。有名な写真家、発明家、ダーウィンの日本人コミュニティのリーダーであったジョーの父、安吉をはじめ、収容所で病気になり早逝した者もいたが、多くは戦後に日本へ強制送還された──その中の数人にとって、日本は一度も足を踏み入れたことのない土地であった。オーストラリアに残ることが許された人たちは、戦争が終わった1946年まで収容所から出ることはなかった。ジョーは10代のほとんどを抑留者として過ごし、それは生涯にわたって教育や社会的発達に影響を与えた(Nagata 2017)。しかし、彼はその期間中、6年ものあいだ音楽を弾いていた。通販カタログで特定の品物を注文することを許された彼は、フラットバックマンドリンを購入したのだ。そのような特異な状況下でどのような音楽を演奏していたのか尋ねたところ、彼は主に、ソロモン諸島からの抑留者で、「日本支持者」と呼ばれ、戦時中の社会的リスクと見なされていたギタリストと結成したデュオについて話してくれた。ニューギニアの東に浮かぶ孤島から来た中年男性(医師)と10代の日系オーストラリア人は、自分たちだけでなく、演奏を聴きたい人なら誰でも──同じ抑留者や看守でさえ──の楽しみのために、ギターを弾いた。

ジョーは日本に来てから55年間一度もマンドリンに触っていなかったため、私の同僚が貸してくれた大切な楽器を手にしても弾こうとはしなかった。しかし、タツーラ収容所でよく演奏していた二重奏のフレーズを鼻歌で教えてくれた。なんと、それは1930年代後半のイタリアの曲、"Reginella Campagnola"(イタリアでは今でも親しまれている https://www.youtube.com/watch?v=WCbQ36QZ_mU )だった。この曲は、1940年にグレン・ミラーがアンドリュース・シスターズと録音したスイングオーケストラのヒット曲「The Woodpecker Song(キツツキの歌)」としてアメリカのメインストリームに浸透し、同年にはハリウッド映画(”Ride, Tenderfoot, Ride”)の歌になった。

2009年のプロのマンドリンとギターのデュオによる演奏を紹介する:

https://www.youtube.com/watch?v=YuESgbKUXdo

ジョーとそんな話をしていた直後、私は2枚の驚くべき画像を見つけた。ひとつは、1940年頃にマンドリンを楽しんでいた別の若い日本人の写真だ。トレス海峡にある木曜島の日本人海員寮の前に立っていた20代のダイバーが、片手で楽器(ボウルバック)を持ち、もう片方の腕に幼児を抱いていたのである。子供(おそらく彼自身の子供)も楽器も、その青年にとって愛しの存在であることは明らかだ。海での期間労働者は1年の大半を過酷な環境で過ごすが、貝を掘ることができない「休養」期間には多くの余暇があり、タツーラ収容所での生活と同じように、その長い時間を過ごすためにマンドリンやその他の楽器が鳴り響くのである。さらに、携帯性に優れた楽器であるマンドリンは、(尺八と同様に;Konishi and Hayward 2001)真珠採取の小舟に持ち出され、日没後の甲板で弾かれていた可能性が高い。

このことに関する写真や記述はないが、こちらは1920年代にアウトドアでマンドリンを楽しむ(ギリシャ移民の)様子である:

https://opal.latrobe.edu.au/articles/physical_object/Picnic_in_Red_Cliffs_Victoria_1927/16600328

https://opal.latrobe.edu.au/articles/physical_object/Picnic_in_Red_Cliffs_Victoria_1927/16600328

もう一つは、1946年のカラーフィルム(Barmera Visitor Information Centre and Berri-Barmera Council.)の中の数コマで、当時まだラブデイ収容所にいた日系人の大工と木彫り師が手にしていた自家製マンドリンである。おそらく彼も、その場しのぎの材料で苦労を惜しまず作ったマンドリンを演奏していたのだろう。

ジョーは、自分と家族を最後には拘留し、連行し、6年間収容所で監視したアングロケルト系オーストラリア人の若者と同じような関心を持って育ったのである。1920年代から30年代の日本でマンドリンが普及したのは、修道院の音楽課程でジョーが学んだのとは全く別のルートである。しかし、ダーウィンの中学生だったジョーや、木曜島の若い出稼ぎ労働者の潜水夫たち、戦時中の収容所に抑留された多くの「日本人」、ソロモン諸島民、メラネシアやミクロネシアの人々にとって、当時何千人ものヨーロッパからの移民やアングロケルト系オーストラリア人にとってと同じように、マンドリンは幸福という観点において重要だったのである。

私にとって、戦時中の人種不信、ひいては人間性が喪失していた時代に、ジョーが10代でマンドリンを楽しんだことは、民族同士がお互いに深く関わりあい、異文化で共存していくための、絶えず続く日々の取り組みを象徴しているように思える。ここ数年の研究を通して、マンドリンという音楽的な「モノ」/楽器は、ジョー(そして私)の二つの国や民族の歴史における意義深い異文化間のつながりの可能性という、別のものを意味するようになったのである。しかし、ジョーは34歳でひとつの国を諦めて、マンドリンを弾くことがなくなったのもまた事実である。彼が二度とオーストラリアに住まなくなったように、(私が同僚のものを借りて彼の部屋に持ち込むまで)彼は二度とその楽器に触れることがなかったのだ。それはなぜだろうか?ジョーは何も言及しなかったため私にはわからないが、彼が言ったことから、私は次のように推察している。30代半ばの男が、言葉はそこそこできても、読み書きができるようになるには猛勉強をしなければならないという状態で、新しい社会で新しい生活を始めるのは、単に大変なだけではなかっただろう。そのために必要な膨大な時間とエネルギーを見つけるだけでなく、おそらくジョーは自分の中で、自国での抑留生活、そして戦後のオーストラリア社会──自分自身の社会でありながら、強い反日感情が充満した──で過ごした大きな苦難の日々と関連する「モノ」との決別を図らなければならなかったのだと考えている。先ほども述べたように、ジョーはマンドリンで日本の曲を弾いたことがないと言っていた。すなわち、マンドリンもその楽器で弾いた音楽も、完全に彼の以前の暮らしの中に留まっており、1960年代の東京で彼が築いた新しい生活にはまったくないものの一つだったようだ。

楽器とそのレパートリーは両極端だ。特定の条件下では、異なる民族の出自や生活様式を持つ人々を結びつけるが、他の条件下、特に戦争とその長い余波の下では、人々がいかに疎外されたかを思い起こさせるものである。楽器などの音楽的な「モノ」だけでなく、歌や曲もまたある場所や深く感じた経験の香りを放つため、手つかずのまま、耳に残さないまま放っておくほうがいい場合もある。

ロシア人もウクライナ人も愛した音楽は、今、どんな風に戦火を和らげているのか、あるいは忘れられているのか、不思議でならない。

注1.一方で、抑留されない日本人も数名存在した(Nagata 1996: 56-60).

参考文献

Barmera Visitor Information Centre and Berri-Barmera Council. (Undated DVD) The Loveday Interment Camp, 1940-1946.

Ganter, Regina 1999 “The Wakayama Triangle: Japanese Heritage of North Australia”. Journal of Australian Studies 23, n61: 55-63

----------------- 2006 Mixed Relations - Asian-Aboriginal Contact in North Australia. Perth: University of Western Australia Press

Konishi and Hayward 2001 “ ‘Mokuyo-to no Ongaku’: Music and the Japanese Community in the Torres Strait (1890-1941)”. Perfect Beat 5(3):46-65

Nagata Yuriko 1996 Unwanted Aliens: Japanese Internment in Australia. St Lucia: University of Queensland Press

-----------------2017 “A Nikkei Australian Story: Legacy of the Pacific War.” In: Arthur, Paul Longley, ed. Migrant Nation: Australian Culture, Society and Identity. Melbourne: AnthemPress: 137-150

Ganter, Regina 1999 “The Wakayama Triangle: Japanese Heritage of North Australia”. Journal of Australian Studies 23, n61: 55-63

----------------- 2006 Mixed Relations - Asian-Aboriginal Contact in North Australia. Perth: University of Western Australia Press

Konishi and Hayward 2001 “ ‘Mokuyo-to no Ongaku’: Music and the Japanese Community in the Torres Strait (1890-1941)”. Perfect Beat 5(3):46-65

Nagata Yuriko 1996 Unwanted Aliens: Japanese Internment in Australia. St Lucia: University of Queensland Press

-----------------2017 “A Nikkei Australian Story: Legacy of the Pacific War.” In: Arthur, Paul Longley, ed. Migrant Nation: Australian Culture, Society and Identity. Melbourne: AnthemPress: 137-150