- ▼ Section 1はじまりは焚き火から

- ▼ Section 2「贈与・負い目・偶然」キャンプマスター:中島岳志先生

- ▼ Section 3「<接触>の補助線」キャンプマスター:伊藤亜紗先生

- ▼ Section 4「人と自然」キャンプマスター:若松英輔先生

- ▼ Section 5「沖縄発 あたらしい<みまもり>」キャンプマスター:高槻亮輔代表取締役

- ▼ Section 6暗闇から見えてきたもの

- ▼ Section 7終わりがはじまり

Section 1はじまりは焚き火から

Section 1

はじまりは焚き火から

案内にあった時間にzoomのルームに入ってみると、なんだか聴きなれた音が流れていた。あ、焚き火の音だ。途端にふっと複雑な気分になったのを覚えている。実はこの頃、コロナ禍で誰にも会えず、早くも修士論文に煮つまっていた私は、作業中によく芦ノ湖の水音か焚き火の音をかけていた。この音を聞くと、それが思い出されてなんだか焦るのだ(笑)。イベントのタイトルが「アイディア・キャンピング」だから「焚き火」だったのだ、と気づいたのはずっと後だった。

いざ会が始まってみると、学生側の参加者は5名。なんと、これはちゃんと顔のみえる集まりではないか。途端に前のめりになる。何しろコロナ禍に見舞われて以来、こちらは会話に飢えている。毎日、講義や仕事でもzoomを使って会話しているようだが、実は必要な情報しか交換していないような気がしていた。今日は、求めていた「雑談」ができるんじゃないか? そんな期待を胸に、自己紹介にも聞き入った。

まず始まったキャンプマスターと呼ばれる未来の人類研究センターの先生方の自己紹介を見ているうちに気づいた。zoomのバーチャル背景が各々自然にあふれたものになっている。いつもの作業場で背中側にあるホワイトボードをそのまま映していた私も、あわてて背景をバーチャルに変えねばと画像を探した。しかし、ほどなく順番が回ってきてしまい、元々入れていたフィールドワーク先で撮った岩窟墓の写真しかでてこなかった。

いざ会が始まってみると、学生側の参加者は5名。なんと、これはちゃんと顔のみえる集まりではないか。途端に前のめりになる。何しろコロナ禍に見舞われて以来、こちらは会話に飢えている。毎日、講義や仕事でもzoomを使って会話しているようだが、実は必要な情報しか交換していないような気がしていた。今日は、求めていた「雑談」ができるんじゃないか? そんな期待を胸に、自己紹介にも聞き入った。

まず始まったキャンプマスターと呼ばれる未来の人類研究センターの先生方の自己紹介を見ているうちに気づいた。zoomのバーチャル背景が各々自然にあふれたものになっている。いつもの作業場で背中側にあるホワイトボードをそのまま映していた私も、あわてて背景をバーチャルに変えねばと画像を探した。しかし、ほどなく順番が回ってきてしまい、元々入れていたフィールドワーク先で撮った岩窟墓の写真しかでてこなかった。

バーチャル画像はインドネシア・トラジャ族の岩窟墓「レモ」。

トラジャ族の一部は故人そっくりにつくった木製人形を墓の前に安置します。

トラジャ族の一部は故人そっくりにつくった木製人形を墓の前に安置します。

失敗した〜とその後もキャンプの写真を探していたところ、なんとそのトラジャからチャットで話が広がった。近隣の地域に出張にきていたことのある方が企業側の方にいらっしゃったのだ。うーん、どこで偶然は起きるかわからないぞ。とりあえず背景はこのままにしておこう! なんだか楽しくなってきた。

学生の自己紹介もどんどん進んでいく。東工大という大学は、9割(いやもっと?)が理系の学生でできていて(私のような文系は本当に希少種)、やはり今回も他4人の参加者は全員理系だった。理系ばかりのなかで肩身が狭くないか? とたまに聞かれることがあるのだが、そうでもない。むしろ、この学校にいると、理系、文系という分け方がそもそもナンセンスなのかなと思える。よくよく話を聞いてみると、考えていること、知りたいことの近さは、意外と文理なんて関係ないのだ。この日も聞いてみると実にさまざまな研究分野の学部生、院生が参加していた。そして、みなそれぞれが、コロナ禍で自分が切り離された状況にいるという認識をもってアクセスしていることが伝わってきた。きっとみんな(なんか集まりたい)そんな思いをもってこのキャンプファイヤーを囲みにきたんだろう。

学生の自己紹介もどんどん進んでいく。東工大という大学は、9割(いやもっと?)が理系の学生でできていて(私のような文系は本当に希少種)、やはり今回も他4人の参加者は全員理系だった。理系ばかりのなかで肩身が狭くないか? とたまに聞かれることがあるのだが、そうでもない。むしろ、この学校にいると、理系、文系という分け方がそもそもナンセンスなのかなと思える。よくよく話を聞いてみると、考えていること、知りたいことの近さは、意外と文理なんて関係ないのだ。この日も聞いてみると実にさまざまな研究分野の学部生、院生が参加していた。そして、みなそれぞれが、コロナ禍で自分が切り離された状況にいるという認識をもってアクセスしていることが伝わってきた。きっとみんな(なんか集まりたい)そんな思いをもってこのキャンプファイヤーを囲みにきたんだろう。

Section 2「贈与・負い目・偶然」キャンプマスター:中島岳志先生

Section 2

「贈与・負い目・偶然」キャンプマスター:中島岳志先生

そして、始まったキャンプマスターたちのこのキャンプを楽しむためのエッセンスとしてのお話。まず、一人目の中島岳志先生のタイトルは「贈与・負い目・偶然」で、マルセル・モースの『贈与論』を題材にした「受け取ること」や「つながり」。そして「利他」に関するお話だった。つたない要約だが、私がこのキャンプで受け取った「ギフト」を書いてみたいと思う。

『贈与論』によれば、贈与には3つの義務がある。それは「与える義務、受け取る義務、返す義務」だ。ギフトは単なるものではなく、そこには霊的なものが込められていて、もらうだけで手元にとどめておいては命に関わることになる。例えば、マオリ社会の「ハウ」(ものに宿る精霊)は留まり続けると暴れ出すという。

また、北アメリカの先住民チヌーク族のポトラッチでは、相手がお返しができないほどの贈答をする。一見自分たちの気前のよさをみせながらも、実はマウントをとる。やられた側は返せないので、これが負債になる。贈与というギフトのもつ毒(モースはゲルマン語系の言語ではgiftという一つの単語に「贈り物」と「毒」という二つの意味があったことを指摘していて、今でもドイツ語ではgiftは毒の意味らしい)についての話だった。

これには私も思い当たる節がある。私自身、実はとても受け取り下手なほうだ。別に返礼をするのが面倒だからというわけではない。むしろ、相手が善意の顔をしながら、実は「贈ったから今は自分の方に貸しがあるぞ」と思っているのではないか? と、ときおり勘ぐってしまうのだ。

話を聞きながら、もし私の生きる世界にも「ハウ」があったら、と想像してみた。まず「ハウ」が暴れることを恐れるだろう。次に「ハウ」によって噂話をする人間関係に縛られるのかもしれない。でも、今の私の人間関係を変えてくれるのは確かな気がする。私と相手という閉じた関係ではなくて、「ハウ」という第三の存在に世界が開かれているとしたら……贈り物の問題は、私のせいでも相手のせいでもない、ハウという皆にとって「どうにもしがたいもの」のせいになる。そうしたらすぐ「自己責任」って言わない世界があるのかな? なんて、つい期待を抱いてしまった。

また、北アメリカの先住民チヌーク族のポトラッチでは、相手がお返しができないほどの贈答をする。一見自分たちの気前のよさをみせながらも、実はマウントをとる。やられた側は返せないので、これが負債になる。贈与というギフトのもつ毒(モースはゲルマン語系の言語ではgiftという一つの単語に「贈り物」と「毒」という二つの意味があったことを指摘していて、今でもドイツ語ではgiftは毒の意味らしい)についての話だった。

これには私も思い当たる節がある。私自身、実はとても受け取り下手なほうだ。別に返礼をするのが面倒だからというわけではない。むしろ、相手が善意の顔をしながら、実は「贈ったから今は自分の方に貸しがあるぞ」と思っているのではないか? と、ときおり勘ぐってしまうのだ。

話を聞きながら、もし私の生きる世界にも「ハウ」があったら、と想像してみた。まず「ハウ」が暴れることを恐れるだろう。次に「ハウ」によって噂話をする人間関係に縛られるのかもしれない。でも、今の私の人間関係を変えてくれるのは確かな気がする。私と相手という閉じた関係ではなくて、「ハウ」という第三の存在に世界が開かれているとしたら……贈り物の問題は、私のせいでも相手のせいでもない、ハウという皆にとって「どうにもしがたいもの」のせいになる。そうしたらすぐ「自己責任」って言わない世界があるのかな? なんて、つい期待を抱いてしまった。

そして、もう一つは「利他の時制」についての話。中島先生は、利他は未来からやってくる、という。誰かのためにする行為=利他だとみなされがちだけれど、利他の本質はそこにはなくて、利他になったかどうかは後になってみないとわからない。だから、その行為の意味は未来からやってくる(このあたりの事例は中島先生のご著書の『思いがけず利他』に詳しいです)。つまり、利他には時制があるというお話だった。

この時間を超えてようやくやってくる「利他」は、私の研究している「死者」の分野とも切り離せない関係だ。私たちがいま享受している「現在」には過去に死者が投げたさまざまなボールが届いている。そのおかげで私は毎日ごはんが食べられ、学ぶこともできる。でも、競争や自己責任論に追い詰められ息苦しい日もある。過去の人々がもっと「良くなれ」と思って投げたボールも、現在受け取ってみると「良く思えるボール」も「困ったボール」も両方ある。もっと言うと、さらに未来にいけば、この困ったボールも良く思えるボールに変わるかもしれない。利他は時制によって安定するものでもない、とも思う。そして、それは発した人間から離れたところで評価されるからこそ「利他」であり、そこが面白い。

この時間を超えてようやくやってくる「利他」は、私の研究している「死者」の分野とも切り離せない関係だ。私たちがいま享受している「現在」には過去に死者が投げたさまざまなボールが届いている。そのおかげで私は毎日ごはんが食べられ、学ぶこともできる。でも、競争や自己責任論に追い詰められ息苦しい日もある。過去の人々がもっと「良くなれ」と思って投げたボールも、現在受け取ってみると「良く思えるボール」も「困ったボール」も両方ある。もっと言うと、さらに未来にいけば、この困ったボールも良く思えるボールに変わるかもしれない。利他は時制によって安定するものでもない、とも思う。そして、それは発した人間から離れたところで評価されるからこそ「利他」であり、そこが面白い。

Section 3「<接触>の補助線」キャンプマスター:伊藤亜紗先生

Section 3

「<接触>の補助線」キャンプマスター:伊藤亜紗先生

次のキャンプマスターは伊藤亜紗先生。タイトルは「<接触>の補助線」。キーワードは「さわるとふれる」そして「安心と信頼」だったと思う。

漢字で書くと同じ「触」だけれど、「さわる」は一方的/もの的/情報伝達モードであるのに対し、「ふれる」は相互的/人間的/生成モード。どちらが良いとかそういう話ではなくて、「触」にはモードの違いがあるという話で、たぶん自分も相手もどうなっていくかがわからないのが「ふれる」の方だ。自分も相手も最初の状態と変わりながらさぐりさぐりコミュニケーションしていく。

それと対照するように、「安心」と「信頼」の話もされていた。安心というのは不確実性をゼロに近くすることによって実現される。つまり「管理」に近い。一方で、「信頼」は危なさも自覚しているけど大丈夫な方に賭ける。これは「任せる」に近いという話。前の話と合わせると、安心が「さわる」で信頼は「ふれる」にあたるのだろう。私の勝手なイメージでは、さわるは固くて角のあって規律のあるもの、ふれるはぐにゃぐにゃで形も決まりもないもの、そんな感じがした。

ここで話は分身ロボットOriHimeの話になっていく。OriHimeとはオリィ研究所が開発した、遠隔にいる人が操縦するロボットである。このOriHimeを使って、意図的に何かを伝えようと思ってやったことは意外に情報としては貧困だという話があった。ふと会社員をしていた頃に「人に情報を伝えるときは、自分の言葉の全体の50%しか伝わらないと思え、通訳を介したら、30%になると思え」とよく上司には言われたことを思い出した。そうだ、確かに情報は減衰するもので、増幅することはないんだよな、と思いながら聞いていたところ、ここで伊藤先生が言った一言は私の思い込みを覆した。「偶然に伝わることのほうが、情報量が多いんだよね」。OriHimeの向こう側にいるパイロット(操縦している人)は伝えようとした言葉を通じてではなくて、そうではない音や手触りの感覚さまざまなところから、情報を受け取っていくというのだ。続けて、「偶然伝わるものは、人間関係を反映する。テクノロジーから漏れでるものが重要」とも。この「テクノロジーから漏れでるもの」については、この時点ではまだ何を指すのか具体的にわからなかったが、それはあとからわかることになった。

漢字で書くと同じ「触」だけれど、「さわる」は一方的/もの的/情報伝達モードであるのに対し、「ふれる」は相互的/人間的/生成モード。どちらが良いとかそういう話ではなくて、「触」にはモードの違いがあるという話で、たぶん自分も相手もどうなっていくかがわからないのが「ふれる」の方だ。自分も相手も最初の状態と変わりながらさぐりさぐりコミュニケーションしていく。

それと対照するように、「安心」と「信頼」の話もされていた。安心というのは不確実性をゼロに近くすることによって実現される。つまり「管理」に近い。一方で、「信頼」は危なさも自覚しているけど大丈夫な方に賭ける。これは「任せる」に近いという話。前の話と合わせると、安心が「さわる」で信頼は「ふれる」にあたるのだろう。私の勝手なイメージでは、さわるは固くて角のあって規律のあるもの、ふれるはぐにゃぐにゃで形も決まりもないもの、そんな感じがした。

ここで話は分身ロボットOriHimeの話になっていく。OriHimeとはオリィ研究所が開発した、遠隔にいる人が操縦するロボットである。このOriHimeを使って、意図的に何かを伝えようと思ってやったことは意外に情報としては貧困だという話があった。ふと会社員をしていた頃に「人に情報を伝えるときは、自分の言葉の全体の50%しか伝わらないと思え、通訳を介したら、30%になると思え」とよく上司には言われたことを思い出した。そうだ、確かに情報は減衰するもので、増幅することはないんだよな、と思いながら聞いていたところ、ここで伊藤先生が言った一言は私の思い込みを覆した。「偶然に伝わることのほうが、情報量が多いんだよね」。OriHimeの向こう側にいるパイロット(操縦している人)は伝えようとした言葉を通じてではなくて、そうではない音や手触りの感覚さまざまなところから、情報を受け取っていくというのだ。続けて、「偶然伝わるものは、人間関係を反映する。テクノロジーから漏れでるものが重要」とも。この「テクノロジーから漏れでるもの」については、この時点ではまだ何を指すのか具体的にわからなかったが、それはあとからわかることになった。

今回のテーマが「接触」の話だとわかったとき、私は喜び勇んだ。なぜなら伊藤先生が昨年『手の倫理』というご著書を出され話題だったので「あの話が聞けるかも、ラッキー!」とお得な気分になったのだ。いつもながら思うのだが、私たち学生が役得(?)なのは、リアルタイムで活躍している先生たちの日頃の姿を見ることができ、どんなふうに本になるまでの考えを深めているのかを垣間見ることができることだと思う。先生も半年前に言っていたことと今話すことは微妙に違う。そして受け取る方の私たちも半年前とはめまぐるしく変わっている。まさにそのへんは手ではないけれど「ふれる」の体験なのだろう。

Section 4「人と自然」キャンプマスター:若松英輔先生

Section 4

「人と自然」キャンプマスター:若松英輔先生

3番目のキャンプマスターは若松英輔先生。テーマは「人と自然」。寺田寅彦の『天災と日本人』の言葉を読みながら、読むとはなにか、書くとはなにかを考える時間だった。

これはあくまで私の主観で、観察の範囲でしかないのだけれど、若松先生は普段リラックスして話されるときは、とてもやさしい表情をされる。けれど、読むこと、書くことの話をするとき、この回に限らずいつもとても厳しい顔をされる気がするのだ。ときに怒っているような、悲しいような、でもときおりやはりやさしい顔になる。顔だけでなくて、手も眉も髪も全部が語ってくる(気がする)。だから、一挙手一投足を見逃さないぞという気分で、このときも若松先生の話に臨んだ。

そして、若松先生は話をされるとき、たいてい引用した言葉たちをレジュメにちりばめ、その言葉を読みあげる。今回は私も僭越ながらその方式に倣い、このときの若松先生の言葉を引用してみたいと思う。

これはあくまで私の主観で、観察の範囲でしかないのだけれど、若松先生は普段リラックスして話されるときは、とてもやさしい表情をされる。けれど、読むこと、書くことの話をするとき、この回に限らずいつもとても厳しい顔をされる気がするのだ。ときに怒っているような、悲しいような、でもときおりやはりやさしい顔になる。顔だけでなくて、手も眉も髪も全部が語ってくる(気がする)。だから、一挙手一投足を見逃さないぞという気分で、このときも若松先生の話に臨んだ。

そして、若松先生は話をされるとき、たいてい引用した言葉たちをレジュメにちりばめ、その言葉を読みあげる。今回は私も僭越ながらその方式に倣い、このときの若松先生の言葉を引用してみたいと思う。

- ・本当に読むときには、本の重要な部分を引用して題をつけ、レジュメをつくる。そうすると言葉が一枚の絵のように見えてくる。文字で読むだけでなくて自身のイマージュを働かせないと、頭でしか読めない。頭だけで描かれているものではないものは、頭だけでは読めない。

- ・私たちは技術的にはいろんなことができるようになった。しかし、技術だけでは人間の命は守れない。科学は非常に重要なものだけれども、私たちは科学だけでは、科学が生きたものになるためにはさらに大事なものがある。それを取り戻さなければならない。

- ・(これから学生同士で話し合うにあたり)自分にとって人間とはなにか自然とはなにかということを一度考え直してから発言してみたらよい。個々人の人間や自然の定義はまるで違う。鍵語はゆるやかな合意を得たあとにださないといけない。お互い定義をすりあわせるのではない。そうでないと、豊かな論議にならない。論議が広がらない。

- ・話し合いは、私(若松先生)や寺田が言ったことをまとめる作業ではない。私や寺田が言えなかったこと、言葉というものでは表現できないもの、そういったものを対話する中で見つけてみることだ。

この日も若松先生は少し厳しい顔だった。その表情を見ながら私は、「真剣に言葉に向き合うとはどういうことなのだろう?」と考えた。私は私の経験を振り返り、そこから出たり入ったりしながらその言葉と向き合う。でも自身の経験ほど狭くて頼りにならないものはない。当然そこには限界がある。そこから出るには他者である人であったり、ものであったり、できごとが必要だ。ここでふと思いついた。そうか、そのための「鍵」語なのかな。他者のなかに入っていくための「鍵」としての言葉なのかもしれない。

ここまで書いてきて、若松先生のお話についてまったくうまくまとめられていないことに気づいた。けれど、まとめられなくても、いやむしろまとめないほうがいい気もするので、このままとしようと思う。私と他者の間の鍵、私と他者と自然の間の鍵についてはこの先も考えていこう。

ここまで書いてきて、若松先生のお話についてまったくうまくまとめられていないことに気づいた。けれど、まとめられなくても、いやむしろまとめないほうがいい気もするので、このままとしようと思う。私と他者の間の鍵、私と他者と自然の間の鍵についてはこの先も考えていこう。

Section 5「沖縄発 あたらしい<みまもり>」キャンプマスター:高槻亮輔代表取締役

Section 5

「沖縄発 あたらしい<みまもり>」キャンプマスター:高槻亮輔代表取締役

最後のキャンプマスターは、株式会社インスパイアの高槻代表。世の中から見落とされがちな価値を見出し世の中に広げていく事業開発することを事業としている、と紹介があった。

事業紹介のなかで印象的だったのは、沖縄電力とともに取り組んだ、高齢者の見守り技術だった。この見守りという言葉には、「監視」の要素が含まれることを危惧し、同社では漢字の「見守り」ではなく、あえて「みまもり」と表記しているという。

その技術とは、部屋のすみに置くだけで活動検知、呼吸検知、転倒検知、位置検知をし、カメラ監視しない、これまでの行動を一切制限しないものだそうだ。

事業紹介のなかで印象的だったのは、沖縄電力とともに取り組んだ、高齢者の見守り技術だった。この見守りという言葉には、「監視」の要素が含まれることを危惧し、同社では漢字の「見守り」ではなく、あえて「みまもり」と表記しているという。

その技術とは、部屋のすみに置くだけで活動検知、呼吸検知、転倒検知、位置検知をし、カメラ監視しない、これまでの行動を一切制限しないものだそうだ。

沖縄電力グループとの実証事業についての詳細はこちら。

もしそこにカメラがあれば、その向こうにある「視線」を意識せざるをえないだろうと思う。この場合の技術にはその存在感がないということなのかな、と受け取った。

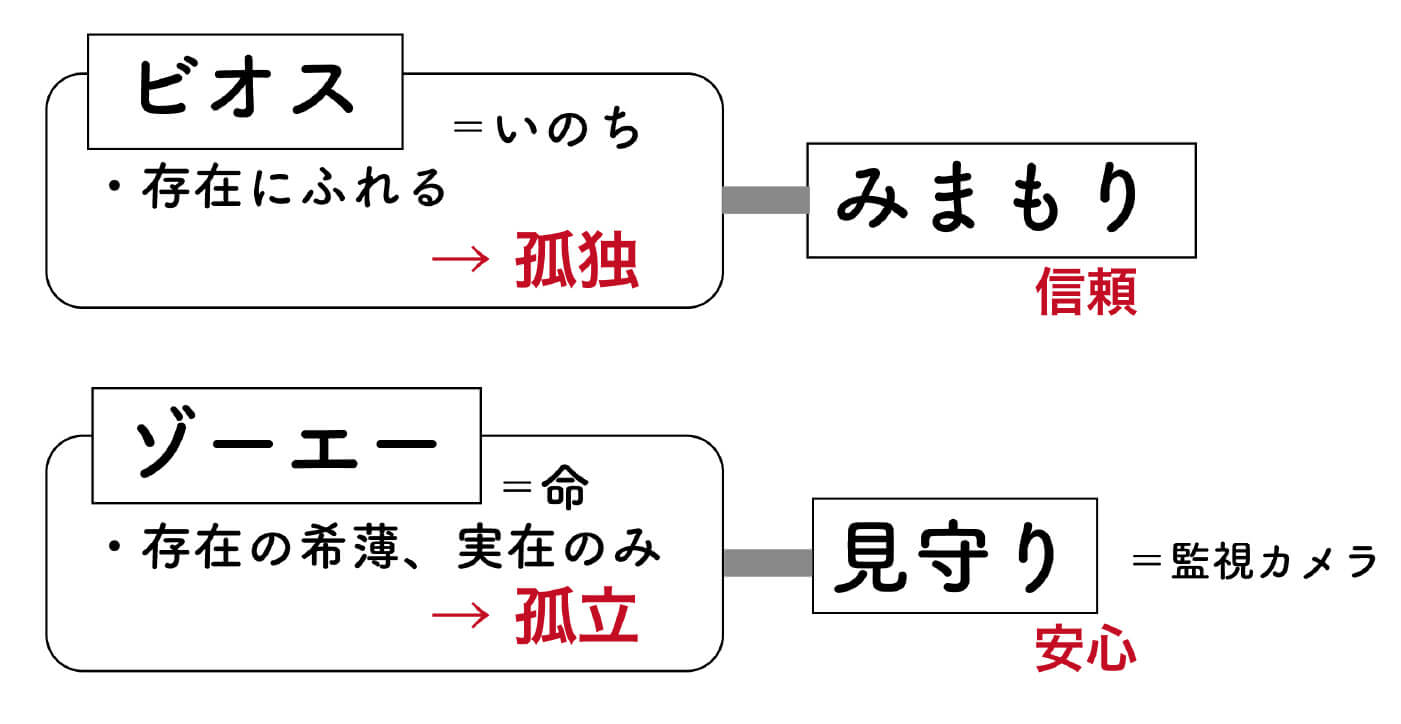

少し話は前後するが、このあと中島先生からジョルジョ・アガンベンの著作『私たちはどこにいるのか?』を題材に「ビオス」と「ゾーエー」の話があった。ビオスとは、共同体において身につける「社会的、政治的生」であるのに対し、ゾーエーの方は「剥き出しの生」とたとえられるように「生物的な生」とされる。

これを、先ほどの「見守り」と「みまもり」に当てはめると、

もしそこにカメラがあれば、その向こうにある「視線」を意識せざるをえないだろうと思う。この場合の技術にはその存在感がないということなのかな、と受け取った。

少し話は前後するが、このあと中島先生からジョルジョ・アガンベンの著作『私たちはどこにいるのか?』を題材に「ビオス」と「ゾーエー」の話があった。ビオスとは、共同体において身につける「社会的、政治的生」であるのに対し、ゾーエーの方は「剥き出しの生」とたとえられるように「生物的な生」とされる。

これを、先ほどの「見守り」と「みまもり」に当てはめると、

「みまもり」にあたるのはビオスのほうで、ここではみまもられる側も、人とのつながりを保ちつつ、一人の時間をもつ「孤独」を得ることができる。孤独を得ることは悪いことではない、そこには相互の信頼も同時に存在する。一方で、「見守り」はゾーエーにあたり、カメラで一方的に監視するのでは、見る側の安心しか得られず、それでは「見守られる」人は孤立してしまう。これまでの伊藤先生の「信頼と安心」と「みまもりと見守り」の要点と重なった。

実は、監視カメラと見る側の存在感については、私自身にも苦い経験がある。私には施設に入っている母がいる。コロナでもう2年ほど長時間の対面ができていない。母はむしろ部屋に誰かの存在感が欲しいと言う。けれど、こんなこともあった。決められた時間より早く薬を飲んでしまう母に、時間になると自動で薬が出てくる装置を試してもらった。決まった時間以外に母がそれを動かせば、エラーの通知が私に通知される仕組みだ。結果、毎日送られてくるエラー通知に私は参ってしまった。そのたびに「ダメだよ」と叱られる母も干渉されたくないと嫌がった。このテクノロジーにはカメラはついていなかったけれども、私たち母娘にとっては「監視、干渉」になってしまった。

高齢者の監視とみまもりのあわいというのはとても難しい。人それぞれ、家族それぞれにその関わりの濃淡は異なるからだ。ここで、ふと伊藤先生が話していた、障害者の方に親切心で差し伸べた手が、その人の能力を発揮する機会を奪ってしまっていたという事例を思い出した。なぜそうなったのか、そこに当事者の目線や声がなかったからだ。高齢者の見守りサービスにも同じことは言えそうである。私の場合は、子ども側の心配ばかりが先立ってしまって、母という当事者の声を聞く態度が足りなかった。

この沖縄電力との事業では、幸いにして「みまもり」サービスをきっかけとして家族との会話が増えたという結果がでているとのことだった。高齢者をただ「弱い、守るべき存在」ではなく、「つながるべき家族」としてとらえたことが、サービスの成功に結びついたのではないか、と自身の苦く気まずい経験も振り返りながら考えた。

こうして、キャンプも後半に入ったとき、ふとさきほどの「見守り」の話から、司会の伊藤先生が何かを思いついた。

実は、監視カメラと見る側の存在感については、私自身にも苦い経験がある。私には施設に入っている母がいる。コロナでもう2年ほど長時間の対面ができていない。母はむしろ部屋に誰かの存在感が欲しいと言う。けれど、こんなこともあった。決められた時間より早く薬を飲んでしまう母に、時間になると自動で薬が出てくる装置を試してもらった。決まった時間以外に母がそれを動かせば、エラーの通知が私に通知される仕組みだ。結果、毎日送られてくるエラー通知に私は参ってしまった。そのたびに「ダメだよ」と叱られる母も干渉されたくないと嫌がった。このテクノロジーにはカメラはついていなかったけれども、私たち母娘にとっては「監視、干渉」になってしまった。

高齢者の監視とみまもりのあわいというのはとても難しい。人それぞれ、家族それぞれにその関わりの濃淡は異なるからだ。ここで、ふと伊藤先生が話していた、障害者の方に親切心で差し伸べた手が、その人の能力を発揮する機会を奪ってしまっていたという事例を思い出した。なぜそうなったのか、そこに当事者の目線や声がなかったからだ。高齢者の見守りサービスにも同じことは言えそうである。私の場合は、子ども側の心配ばかりが先立ってしまって、母という当事者の声を聞く態度が足りなかった。

この沖縄電力との事業では、幸いにして「みまもり」サービスをきっかけとして家族との会話が増えたという結果がでているとのことだった。高齢者をただ「弱い、守るべき存在」ではなく、「つながるべき家族」としてとらえたことが、サービスの成功に結びついたのではないか、と自身の苦く気まずい経験も振り返りながら考えた。

こうして、キャンプも後半に入ったとき、ふとさきほどの「見守り」の話から、司会の伊藤先生が何かを思いついた。

Section 6暗闇から見えてきたもの

Section 6

暗闇から見えてきたもの

突如始まった真っ暗な世界に、当初私は不安だった。若松先生の段にも書いたが、私はとにかくzoomで人の顔を見るのが好きで、表情の移り変わりに興味がある。それだけに、視覚情報がなくなってしまうことは、頼りにするものがなくなるようで怖かったのだ。

画面を消してからは、それぞれが名前を言ってからしゃべりはじめるようになった。けれど、実際に話し始めると、名乗らなくてもそれが誰だかわかる。特に普段話したことのある人であれば、声の質や話し方の癖だけでなく、間合いがいかにもその人なのが伝わってくるのである。

「ラジオみたいだね」、と誰かが言った。音だけが聞こえるからじゃなくて、双方向になるのがラジオみたいだと。昔ラジオでハガキを読まれたくて、「ひらパーの妖精」のペンネームで必死に投函していたことを思い出した。あのとき私はラジオの向こう側と双方向がしたくて必死に耳を傾けたものだった。そして「この暗さこそキャンプだね」というような声もあった。そうか、たしかに暗さがあってのキャンプファイヤーだなあ。

画面を消してからのほうが、なんだか学生と先生と企業の方の間にあった、見えないけどどこかで見えていた壁のようなものが取れて、ぽろぽろと皆が話し出したのが印象的だった。

「そういえば、いのちの電話って電話じゃない? 声だよね。いのちのzoomはないよね」

「斎藤さんっていうアプリ知ってる? まったく知らない人と“斎藤さんです”っていう設定でランダムに通話がつながるアプリなの」「それってすごく偶然的だね」

「偶然っていえば、コテージとか泊まった先に置いてある感想ノート、あれも偶然性のかたまりだよね」

「偶然なにかを発見するときっていうのは、自分の価値観の更新だね」

「うんうん」

「そうだよね」

「……。」

そのうち、発言していなくてもそこに人がいるのがわかるようになってきた。なんだろう。この計画しない不調和さえもつつみこむ、不自由さと偶然って。

そうしているうちに、キャンプは終わりの時間を迎えた。もともとはこの終わりの時間には、優れたパフォーマンスをみせた学生に賞をだす予定だったようだ。でも賞を決めるのはやめよう、ということになった。真っ暗な画面の向こう側に笑い声がきこえる。それが嬉しい。そして会の最後は、誰かが高らかに閉会の宣言をするでもなく、キャンプの火が消えるようにそっと終わっていった。

画面を消してからは、それぞれが名前を言ってからしゃべりはじめるようになった。けれど、実際に話し始めると、名乗らなくてもそれが誰だかわかる。特に普段話したことのある人であれば、声の質や話し方の癖だけでなく、間合いがいかにもその人なのが伝わってくるのである。

「ラジオみたいだね」、と誰かが言った。音だけが聞こえるからじゃなくて、双方向になるのがラジオみたいだと。昔ラジオでハガキを読まれたくて、「ひらパーの妖精」のペンネームで必死に投函していたことを思い出した。あのとき私はラジオの向こう側と双方向がしたくて必死に耳を傾けたものだった。そして「この暗さこそキャンプだね」というような声もあった。そうか、たしかに暗さがあってのキャンプファイヤーだなあ。

画面を消してからのほうが、なんだか学生と先生と企業の方の間にあった、見えないけどどこかで見えていた壁のようなものが取れて、ぽろぽろと皆が話し出したのが印象的だった。

「そういえば、いのちの電話って電話じゃない? 声だよね。いのちのzoomはないよね」

「斎藤さんっていうアプリ知ってる? まったく知らない人と“斎藤さんです”っていう設定でランダムに通話がつながるアプリなの」「それってすごく偶然的だね」

「偶然っていえば、コテージとか泊まった先に置いてある感想ノート、あれも偶然性のかたまりだよね」

「偶然なにかを発見するときっていうのは、自分の価値観の更新だね」

「うんうん」

「そうだよね」

「……。」

そのうち、発言していなくてもそこに人がいるのがわかるようになってきた。なんだろう。この計画しない不調和さえもつつみこむ、不自由さと偶然って。

そうしているうちに、キャンプは終わりの時間を迎えた。もともとはこの終わりの時間には、優れたパフォーマンスをみせた学生に賞をだす予定だったようだ。でも賞を決めるのはやめよう、ということになった。真っ暗な画面の向こう側に笑い声がきこえる。それが嬉しい。そして会の最後は、誰かが高らかに閉会の宣言をするでもなく、キャンプの火が消えるようにそっと終わっていった。

Section 7終わりがはじまり

Section 7

終わりがはじまり

zoomはたしかに終わったけれど、さっきまでも画面はついていなかったから、終わった感じがしない。それどころかまだつながっているような余韻さえ残っている。しばらく、椅子をリクライニングしたまま考えていた。

今日のテーマはたしか「寄り添う技術」だったような……寄り添うってどうやったらできるのかなぁ。寄り添うって片方が一方的に寄ることじゃないよなぁ。そういえば、さっきのあの暗闇の感じは寄り添う感じがあったなぁ。お互いに寄り合ってはじめて寄り添いなんだろうな。寄り添いたいと思った時は、相手の分を残しておかなくちゃ。

あの暗闇を経て、なんとなくお互いに歩を詰めて寄り添うには、なにか共通の面倒くささを乗り越えることが必要なんじゃないかという気がした。ちょっとした面倒や不自由さにこそ、寄り添い合う余白があるんじゃないだろうか。もしかすると寄り添うためのテクノロジーはこれから、不自由さを取り戻すために動き出すのかもしれない、そんなことを思った。

今日のテーマはたしか「寄り添う技術」だったような……寄り添うってどうやったらできるのかなぁ。寄り添うって片方が一方的に寄ることじゃないよなぁ。そういえば、さっきのあの暗闇の感じは寄り添う感じがあったなぁ。お互いに寄り合ってはじめて寄り添いなんだろうな。寄り添いたいと思った時は、相手の分を残しておかなくちゃ。

あの暗闇を経て、なんとなくお互いに歩を詰めて寄り添うには、なにか共通の面倒くささを乗り越えることが必要なんじゃないかという気がした。ちょっとした面倒や不自由さにこそ、寄り添い合う余白があるんじゃないだろうか。もしかすると寄り添うためのテクノロジーはこれから、不自由さを取り戻すために動き出すのかもしれない、そんなことを思った。