- 2025.11.24 Mon 10:01

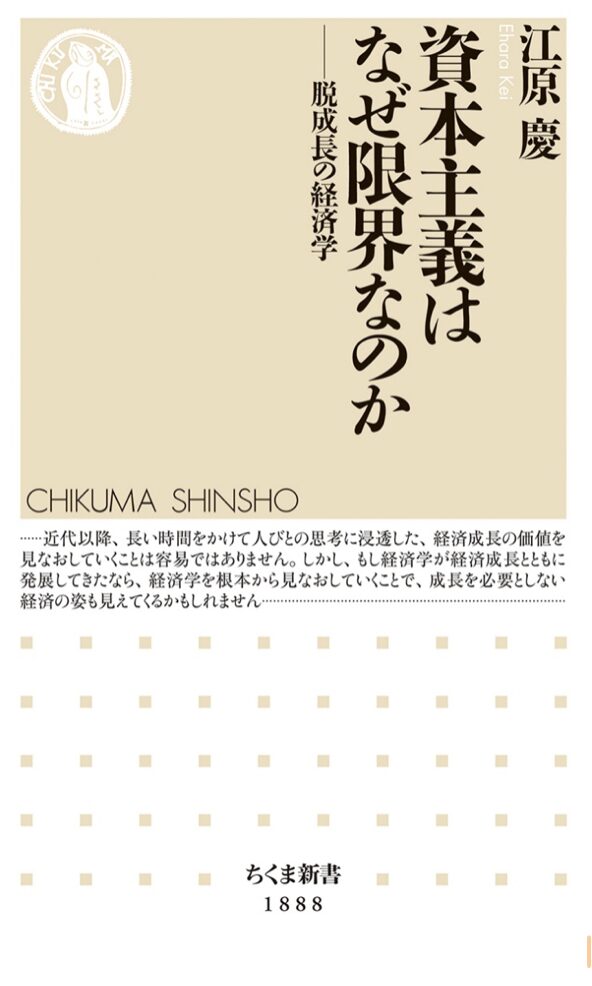

江原慶特定准教授の新書『資本主義はなぜ限界なのか』が出版

未来の人類研究センター「人口プロジェクト」の元メンバー(2025年3月まで)であり、マルクス経済学を専門とする江原慶特定准教授による新刊『資本主義はなぜ限界なのか——脱成長の経済学』が、2025年11月にちくま新書より刊行されました。

資本主義はなぜ限界なのか——脱成長の経済学

江原慶著

2025/11/06刊行 ちくま新書

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480077141/

江原慶先生からのコメント

東京科学大学にいると、経済学の無力さを感じることが多くあります。東京科学大学の最先端の自然科学研究は、さまざまな問題解決にチャレンジしています。それに対して、経済学は社会科学として、どのような意味で役に立っているのでしょうか。人口減少や戦争、気候変動など、山積する社会問題を前に、経済学は立ち往生してしまっているのでは? この状況を打破するために、「経済成長は社会問題の解決策ではなく、むしろ原因なのでは?」と発想を逆転してみました。経済成長という目標を超えた未来社会を構想することで、経済学は新たな役割を果たせるのではないでしょうか。最終章では、未来の人類研究センター「人口プロジェクト」の研究成果も活用されています。ぜひ一緒に、これからの社会と経済について考えましょう。

山本貴光先生からのご紹介コメント

経済成長か脱成長か。これは、字面のせいもあって、一見とても分かりやすい対立のように見える。また、どちらかの立場を選ぶのもそう難しくないように思えるかもしれない。だが、本書を読めば、まるでそんな話ではない次第が痛感される。

「経済成長」という場合の「経済」とは、そもそもどの範囲までが想定されているか。また、その「成長」とはなにを指しているのか。著者は、経済学という学問がなにを探究してきたかという歴史から説き起こし、成長とはなにか、そもそも高度経済成長とはなんだったのか、それがいかにして低成長時代へと至り、ついには「惑星の限界(プラネタリー・バウンダリー)」という人間の社会どころか、私たちが生きる地球の自然を視野に入れなければ立ちゆかないところまで至ったのかという歴史と現状について丁寧に案内し、私たちが思い込みも含めて絡め取られている「経済成長」という発想を解きほぐしてくれる。

そこで鍵を握るのは、経済がお金だけの話では済まないという視点だ。お金の動きだけをとりだしてそれを「経済」あるいは「成長」と見るとき、私たちは、人間とその生活や社会、自然環境をはじめ、経済活動に深く関わるさまざまなものを見過ごしてしまう。だが他方で、たとえ私たちがお金以外の要素を無視したとしても、経済活動は人びとや社会や自然に変化をもたらす。20世紀に問題となった公害や目下の地球温暖化問題はその典型例だ。

では、お金とその動きだけでなく、人や社会や自然を考慮に入れて経済を捉え、動かしてゆくにはどうしたらよいのか。手がかりは著者が専門とするマルクス主義経済学にある。マルクスは『資本論』において、経済現象の要を「資本」とその動きにあると見た。資本は、家や国といった人間が考える境界を簡単に飛び越えてゆき、その他のものごとを二の次にして自らが増えることを目指して動いてゆく。経済を分析するには、貨幣だけでなく、社会や人間を視野に入れる必要があると見て、マルクスはこの大仕事に取り組んだのだった。

本書に導かれてこうした視点に立つとき、もっぱらお金のことだけを考慮する「経済成長」に対して、人間と社会と自然の状態を考慮するための「脱成長」という提案のもつ意味がよく見えてくる。そこには、未来の人類研究センターのテーマでもある「利他」に深く関わるものの見方があることもお分かりになるかもしれない。「自分さえよければ」という利己でもなく、さりとて特定の誰かのためにという意図的な利他ともまた違い、互いにどこの誰とどのように関係しているかも分からないほど複雑にもつれあった世界のなかで、それでもなお利己と利他を両立するための視座、「思いがけず利他」(中島岳志)を探る必要がある。それはまさに、人と社会と自然を含めて経済を捉え直すことにも通じている。本書には、江原さんが本センターで利他研究の一環として、異分野の研究者たちと「人口プロジェクト」にとりくんだ成果も反映されており、経済学の観点から利他学の視野も拡げてくれるものである。

長年、経済学を専門としない学生たちへの教育経験も豊富な著者だけに、とてもややこしいはずの議論を、程度を落とすことなく、ごまかすこともなく、とてもクリアに、また読む者の興味を逸らさぬ筆致で書いている。経済や経済学について、あるいは現状を打開して未来を拓く手がかりを求める読者に広く読まれてほしい1冊としてご紹介したい。

<筑摩書房ウェブサイトより>

長期化する低成長、分断される世界、深刻化する気候変動。戦後日本の経済成長の条件であった労働力人口は減少、資源は枯渇し、待ったなしの環境問題に直面しつつある。資本主義はなぜ行き詰まるのか。持続可能な未来はいかにして可能か。「成長」を中心目標に掲げてきた経済学を根本から見なおし、際限なき利潤追求と再投資によって肥大化した経済システムを徹底解明。資本主義のからくりを読みとくマルクス経済学を手がかりに、一歩ずつ着実に社会を変えていく方法がここにある!(筑摩書房ウェブサイト書籍ページより引用)

この記事に登場するメンバー:

江原慶特定准教授

山本貴光教授