木内久美子さま、北村匡平さま

木内さん、フーコーの講演内容の紹介、ありがとうございます。主体的な「聴取」に関するくだりを読んで、ふと私の頭に思い浮かんだのは、同じく20世紀の思想家であり、音楽学者でもあったテオドール・アドルノがしばしば用いた「思索する耳」という言葉です。

アドルノ自身はこの言葉がキルケゴールに由来するものであることを明言し、わけても『現代音楽における対位法の機能について』というエッセイの冒頭には、元の文章「思索する眼が事物の全体像をひと目で見通すのと同じように、思索する耳もさまざまな音の脈絡をまるごと聴き分ける」を――『あれか、これかⅠ』という出典も明示しつつ――掲げています。

実はこの言葉がキルケゴールの著作のどこにどのような文脈で現れるのか、ドイツ語訳から探し出そうと試みたのですが、まったく見つかりませんでした。どうやらこれは、キルケゴールの文章の趣旨をアドルノが自分の言い方に直してパラフレーズしたもののようです(そのアドルノの文章そのものも、日本語にはそのまま訳しにくく、私自身の解釈で言葉を補ったパラフレーズになっているのですが……)。

出典箇所を突きとめるという意味では、私の作業そのものは徒労に終わったわけですが、改めてキルケゴールの著作を読んでゆくと、眼よりも耳から外界を聞き取ろうとする彼の思考と感性そのものが興味深く、思わぬ機会に思わぬ対象に出会えたことをとてもありがたく感じています。ただ、これを自分の中で咀嚼して、お二人を相手に論を進めていくには、今は時間があまりにも足りないので、今後の宿題とさせてください。いつかきっと、このリレーエッセイの循環の中で、このテーマについて詳しく論じてみようと考えています。

アドルノ自身はこの言葉がキルケゴールに由来するものであることを明言し、わけても『現代音楽における対位法の機能について』というエッセイの冒頭には、元の文章「思索する眼が事物の全体像をひと目で見通すのと同じように、思索する耳もさまざまな音の脈絡をまるごと聴き分ける」を――『あれか、これかⅠ』という出典も明示しつつ――掲げています。

実はこの言葉がキルケゴールの著作のどこにどのような文脈で現れるのか、ドイツ語訳から探し出そうと試みたのですが、まったく見つかりませんでした。どうやらこれは、キルケゴールの文章の趣旨をアドルノが自分の言い方に直してパラフレーズしたもののようです(そのアドルノの文章そのものも、日本語にはそのまま訳しにくく、私自身の解釈で言葉を補ったパラフレーズになっているのですが……)。

出典箇所を突きとめるという意味では、私の作業そのものは徒労に終わったわけですが、改めてキルケゴールの著作を読んでゆくと、眼よりも耳から外界を聞き取ろうとする彼の思考と感性そのものが興味深く、思わぬ機会に思わぬ対象に出会えたことをとてもありがたく感じています。ただ、これを自分の中で咀嚼して、お二人を相手に論を進めていくには、今は時間があまりにも足りないので、今後の宿題とさせてください。いつかきっと、このリレーエッセイの循環の中で、このテーマについて詳しく論じてみようと考えています。

*

そこで今回は北村さんのエッセイの後半に反応することにいたしましょう。

旅! またまた新しいテーマが出てきましたね。不意に未知なるもの・他者と遭遇することで生じる自分自身の生成変化。20歳過ぎにカンボジアを訪れ、貧困と教育の問題に直面して、いろいろなことを考え込んでしまったという北村さんの体験がとても眩しく、――変な言い方かも知れませんが――羨ましいとさえ思えました。もちろん北村さんの感性と資質こそがそのような体験と認識を不可分の組み合わせとしてみずからのもとに呼び寄せたのに違いありませんが、あえて一般化するなら、自分自身の存在が根底から揺さぶられるような衝撃はやはり、感受性が豊かな若い時期にこそ体験できる、いや体験しておかなければならないものだろうと、つくづく思うからです。加えて、最初の旅の目的は文章に書かれた体験とは別に、アンコールワット遺跡の見学にあったというのも、旅の本質を考えるうえでどこか示唆的ですね。これも普遍的な真実だと感じるのですが、旅の経験を彩るのは、目的地そのものよりも、その途上で偶然に生じたさまざまな人や景色との出会いだということなのでしょう。

その意味で、確たる目的のない旅を改めてしてみたいと私もいまさらのように強く思うのですが、ここ最近の海外での旅行先は特に、自分の専門と関係のある欧米の地域に限定されており、しかもそのほとんどが劇場でオペラを観ることや図書館等での資料収集を目的とした出張です。もちろん、それらの中にも刺激や発見はいろいろとあるはずですが、今回は思わぬものとの偶発的出会いという視点から、自分にとっての珍しい旅の経験について、書くことにしましょう。しかも、この旅は未だ実現してさえいない、幻に終わった架空の旅なのです。

*

お二人は「オラン」という町をご存知でしょうか? 去年までは、この名を聞いて、どこの国のどういう町であるか、当てられる日本人はほとんどいなかったのですが、この一年あまりでにわかに知名度があがったようにも思います。そう、オランとは、コロナ禍をきっかけに改めて多くの人に読まれるようになったアルベール・カミュの小説『ペスト』の舞台、北アフリカ沿岸のある町の名前なのです。みずからもこの土地の出身であったカミュはこの小説の冒頭にこう書いています。

町それ自身、なんとしても、みすぼらしい町といわねばならない。・・・夏の間は、太陽が乾燥しすぎた家々を燃え上らんばかりに熱し、鼠色の灰で壁をおおう。そうなると、もう鎧戸を閉めきった薄暗がりのなかでしか暮せない。(宮崎嶺雄訳)

この文章を読んだかぎりでは、少なくとも観光のためにこの町を訪れたいと考える人など出てくるとは思えませんが、この10年来、オランは私の仮想の旅の目的地であり続けています。自分の専門分野であるドイツにもオペラにも縁のなさそうなこの土地に、なぜ私が関心を抱くようになったのか? 少しまわり道になりますが、かいつまんでお話ししましょう。

*

きっかけはモーツァルトの歌劇《後宮からの逃走》(以下、《後宮》)です。このオペラはスペインの青年ベルモンテとその恋人で後宮に囚われたコンスタンツェ、彼女に懸想するトルコの太守セリムの三角関係が筋立ての中心をなしていますが、その結末近く、後宮からコンスタンツェもろとも脱出しようとして捕らえられたベルモンテが、実はセリムにとっては宿敵の息子であったことが判明します。このとき、セリムが吐き捨てるように言うのが「オランの司令官か!」という台詞です。

貴様の父親、あの非道きわまる男のせいで、私は祖国をあとにせねばならなくなった。あの男のたわむことなき貪婪さが私から、命よりも大事に思う恋人を引き裂いた。栄誉ある地位も財産も、すべてのものを奪いとった。一言でいえば、あの男は私のありとあらゆる幸せを蹂躙し、無に帰せしめたのだ。そして今、あの男のたった一人の息子の命がわが掌中に! 言ってみろ、あの男が私の立場だったら、貴様の身はどうなるか。

地中海航海中に海賊にさらわれてトルコのどこにあるかも明示されない、とある後宮に売り飛ばされ、囚われの身となった許嫁の女性を、はるばるスペインから恋人の青年が救い出しに乗り込んでくる――テレビゲームのような筋立てを持つこのオペラに、リアルな地名が突然出てくるのです。それにしても、オランって、いったいどこにあるのだろう? そう思って調べたところ、首都アルジェに次いで第二の人口を有するアルジェリアの港湾都市の名であることが分かったというわけです。

実はこの歌劇には下敷きとなった別の歌劇が存在するのですが、モーツァルトと台本作者のゴットリープ・シュテファニーは幕切れを大きく書き替えました。原作ではベルモンテが幼いころ生き別れになったセリムの実の息子であることが判明し、感激した二人が親子として抱き合うという単純なハッピーエンドになっています。それが《後宮》ではイスラム圏の君主が宿敵の息子、しかも、自分が思いを寄せる女性を奪い去ろうとした青年を赦し、女性ともども解放して、故国へ帰すという結末に変わった。こうした改変によってこそ《後宮からの逃走》は、寛容の精神を謳った啓蒙主義的歌劇の代表作と位置付けられるようになったのですが、私が注目したのは、原作では主人公の故郷がスペインの古都トレドとされているのに対して、モーツァルトの歌劇ではトレドという地名は一切出てこず、その代わり唐突に「オラン」という全く別の土地の名が現われるという点です。

なぜ具体的な地名まで原作から入れ替えてあるのか? そんな疑問を抱きながら、さらに調べてみると、意外な事実が浮上しました。オランはアルジェリア全体が1830年にフランスの植民地となる以前、16世紀から18世紀末までスペインの支配下に置かれていたということ、しかもその間、1708年から1732年までイスラム領に復した期間があったということです。

この町の支配権をめぐって、スペインとイスラム圏のあいだに何があったのか? 「オランの司令官」に強烈な恨みを抱いているセリム、しかも以前はキリスト教徒であったのにイスラム教に改宗したとされる彼の人生そのものも、オランの支配権をめぐる歴史との関わりにおいて考えることはできないか。いや、そもそも、モーツァルトと台本作者のシュテファニーは《後宮からの逃走》創作時から数十年前にさかのぼる歴史的出来事を知っていたのか。逆に知らないとすれば、彼らが「トレド」に替えて「オラン」という地名を作品のなかに書き記したのはなぜなのか?

このようにさまざまな疑問が渦巻き、広がっていった結果、私は10年ほど前、東工大ドイツ語の同僚の先生たちと一緒に計画した共同研究のプロジェクト『ハプスブルク帝国下の文学・芸術における東方への眼差し』(科研費基盤研究(C)2011~14年度)の枠内で、《後宮からの逃走》と「オラン」という地名の関係について調べてみようと考えるにいたったのです。

*

調査を進めるにしたがって、さらに詳しいことが分かってきました。

アルジェリアが当時「海賊国家」として怖れられ、地中海におけるヨーロッパ諸国の貿易を脅かす存在であったこと(コンスタンツェが地中海航海中、海賊に襲われたという設定も、けっしてお伽噺のような絵空ごとでなく、現実性の高いものだったわけです)。そんな北アフリカ沿岸において、オランはモロッコ北端のセウタと並び、キリスト教国スペイン側の数少ない拠点として、地政学的にも重要な位置を占めてきたこと。この要衝の地をめぐって、1708年と1732年にやはり、スペインとイスラム教徒の間で激しい戦いが繰り広げられたこと――調査が順調に進んだのは、科研の初年度にオーストリアに出張したおり、『ウィーン新聞』という18世紀の新聞の存在を知り、オランに言及された多くの記事を探し当てて、大量のコピーを持ち帰ることができたからです。

それから一年をかけて、資料を読み進め、少しずつ具体的な知識を得てゆく中で、やはり戦争のあった現場に赴いて、その土地の地形や気候、そこで生活する人々の姿をしっかり見ておきたいという思いが膨らんできました。

科研二年目の春休みを使ってオランに行こうと決意したのですが、他の北アフリカ諸国と較べても、アルジェリアに関する情報は入手が困難で、ガイドブックも見つかりません。1月も半ばを過ぎたころ、居酒屋で同僚の先生とその話をしながら、ひょっとして危ない国なんじゃない?などと冗談半分で軽口をたたき合っていたのですが、その翌朝でしょうか、いずれにせよ出張申請もそろそろタイムリミットということで、大学に書類を出しに出かけようとしまして、新聞を開いたときに目に飛び込んできたのがこの記事です。

写真1 朝日新聞(2013年1月17日)

覚えておいででしょうか。2013年の1月16日未明、イスラム系武装集団が天然ガス精製プラントを襲撃し、日本人10人を含む多くの民間人を人質にした事件です。結局、日本人はすべて死亡するという不幸な結果に終わったわけですが、私が驚いたのは、自分がまさにこのときアルジェリアに行こうとしていたという偶然に加え、三百年も前の新聞で似たような事件が起きているのを読んでいたからです。例えば、1708年の『ウィーン新聞』にはこんな記事が載っています。

リヴォルノ発、2月3日

アルジェから来たイギリスのタータン船(地中海の一本マストの漁船)が一隻、この4日に入港、同地出港の際に、ムーア人がオランの町とその周囲の要塞を(一つを除いて)すべて占領し、大勢のキリスト教徒を奴隷にしたというニュースをもたらした。

三百年の時を隔てて、まったく同じようなことが現代でもおきている! 歴史と今が一瞬にして私の頭の中で結びついた、そんな瞬間でした。

*

このような経緯で、オラン行きは断念せざるを得なくなったわけですが、それだけに――代償行為というのでしょうか―—、古い新聞記事の解読にさらにのめり込んでゆきました。なんといっても、三百年前と今が自分の意識の中で結びついたあの冬の朝の衝撃は大きく、以来、私は古文書の即物的な記述からさえ、その裏で実際に繰り広げられたやも知れぬ光景に生々しい想像をめぐらすようになったのです。

1708年の戦役以上に激しかったのが、1734年のスペイン軍によるオラン奪還の攻防です。上に引用した記事に続いて、『ウィーン新聞』は次のようなローマ教皇の発言を紹介しています。

ローマ発、2月11日

アフリカのアルジェリア人がオランの要塞を占拠したというニュースに、教皇猊下はいたく哀しんでおられる。キリスト教徒の船や商船がバルバリア沿岸を航行するにあたり、戦時や海の荒れたときにはとりわけ、かの地は快適な安息地であり、安全な港として役立ってきたが、これが失われるのは至極残念なことであるというのだ。

事実、教皇の不安にも増して、イスラムのオラン奪還以降、バルバリア海賊と呼ばれるアルジェリア船団は勢いを増し、ヨーロッパの地中海沿岸さえも荒らしまわるようになってゆきました。この状況を静観できなくなったスペインは1732年、輸送船500隻、戦闘と砲撃用の大型帆船30隻あまりから成る大艦隊を編成(その規模は有名なレパントの海戦を上まわるものであったと伝えられています)、南方200キロに位置するオラン沿岸を目指して6月24日に出港するのです。同29日未明、とうとう上陸に成功した1万7000人のスペイン兵は1万2000人の敵を相手に、難攻不落とされる丘の上の要塞をめぐって激しく戦い、30日には勝利を決定的にしたのです。スペイン側の死傷者は200名、敵方は1000名。翌7月1日にスペイン軍がオランの街中に進軍すると、すでに町はもぬけの殻だったようです。

以上が戦いの概要ですが、スペイン軍がオランを占拠したあとも、報道は続いています。過酷な戦闘の疲労に加え、猛暑と疫病の蔓延により、兵力が著しく失われていったこと、モロッコ等の援軍を得て兵を増強した5万のイスラム軍がオランを再び攻囲したこと、防御の戦いと敵方の執拗な反撃。翌年の春まで、オランの政情が安定することはありませんでした。

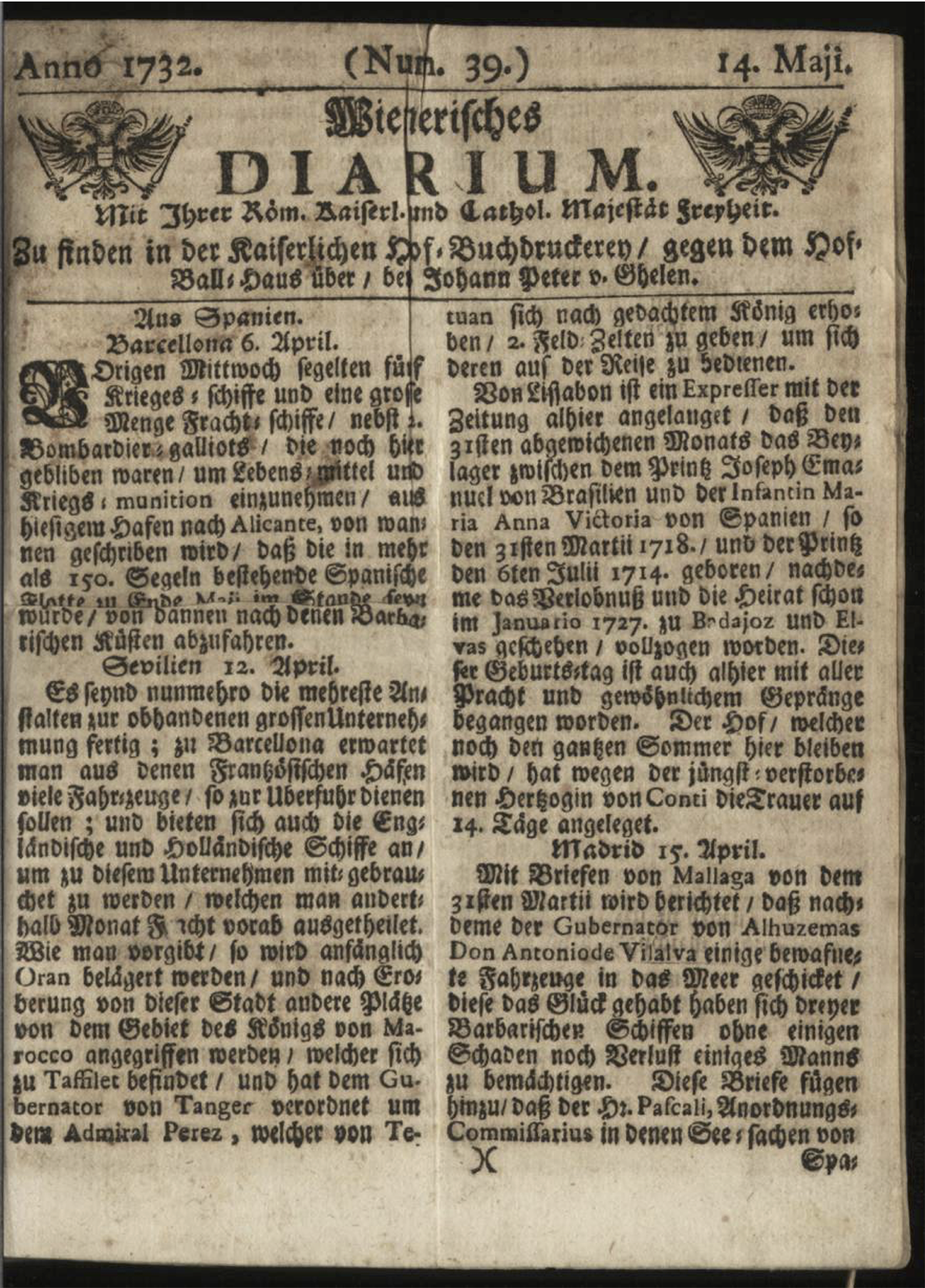

そして『ウィーン新聞』では、スペイン側の軍備増強を伝え、攻撃目標を北アフリカ沿岸と推察した1732年5月の号(写真2)を皮切りに、年末に至るまでほぼ毎週、しかもその多くは第一面に、スペイン軍のオラン攻撃と奪還に関する記事が掲載されつづけたのです。オランをめぐる攻防はおそらく世界史の教科書などにはけっして載ることのない小さな局地戦にすぎませんが、少なくとも当時のヨーロッパでは政治的主要案件として多くの人の注目を集めた大きな事件だったということでしょう。

写真2 ウィーン新聞(1732年5月14日)

*

先に書きましたように、オランをめぐる私の関心は、歌劇という虚構のなかの一登場人物への興味から始まりました。キリスト教からイスラム教に改宗し、今やトルコの太守にまで上りつめたセリム。その彼が未だ忘れえぬ恨みを抱く「オランの司令官」とは何者なのか。二人の間にいったい何があったのか。

例えばですが、《後宮》におけるベルモンテの父親は1732年にオランを攻撃したときのスペイン軍司令官、かたや、セリムはオランの町を守る総督であり、このときの戦争で、彼は最愛の女性を敵に殺され、一人でトルコまで逃れることになった――私はそんな極端な可能性さえも視野にとらえながら、《後宮》の結末におけるセリムの「赦し」の意味を再解釈してみたいと考えたこともあるのですが、もとより、「オランの司令官」という台詞のほかにセリムの前半生を読み解く手掛かりは台本にはありませんし、また、作者であるモーツァルトやシュテファニーが50年も前の歴史的事件を知っていたという確証も見つかりません。

その意味では、オラン出張を果たせなかったことに加えて、古文書のような新聞解読の作業も、変に物事に深入りしてしまう私の徒労にすぎなかったということになるのかも知れませんが、私自身はそのことに後悔するどころか、このテーマで調査を進めたことが、自分の研究と人生を変えるような大きな実りであったと思っています。

一つは空間的な旅に加えて、時間的な旅の方法を実感として会得したこと。そして何より、それまではもっぱら作品そのもののテクスト分析に集中していた自分が、実証的に事実を調べてゆくことの面白さに目覚め、その可能性に目を啓かれたこと。

たとえば古い新聞を読み解いてゆくと、オランの出来事には直接関係のない記事も目に入ってくるのですが、それがかえってこちらの興味を掻き立てたりすることもあります。一つ二つ例を挙げますと、同じ1732年の夏にはオスマン・トルコのコンスタンチノープル(現イスタンブール)でペストが蔓延し、一日に500人を超える死者が出ていますし、11月にイタリアでは何度か大きな地震がおき、11月29日の地震で150人の死者が出たローマでは、これを神の警告と受けとめて、すべての劇場が閉鎖、オペラの上演も中止になっています。このような記事に遭遇すると、今日世界で起きていることと引き較べながら、いつも変わらぬ自然と人の営み、そのなかで少しずつ見えてくる進歩や変化にあれこれ思いを馳せたりもするわけです。

一方、もう少し大局的な視点から、今後の研究に結びつくヒントを得ることもできます。たまたま今回の調査の対象となった18世紀前半は新聞という報道用定期刊行物のまさに勃興期でもありました。現存する新聞のなかでは世界最古と言われる『ウィーン新聞』は1703年に創刊、19世紀初頭に日刊となるまでは水曜と土曜の週2回刊行というペースで続けられたのですが、それは国内外のニュースを運ぶ郵便馬車の定期便がこの町に到着する頻度に合わせたものでした。このような当時の状況にあって、ニュースが伝わる速度は現代からは想像できないほど遅く(1732年6月末のスペイン軍勝利が初めて伝えられたのは8月初旬の号です)、また、さまざまな国の政府や領事館経由で届く毎回の情報にも齟齬が生じて、事実がどこまで正確に伝えられているのか、あてにならない部分もあります。こうした新聞の報道システムが郵便や交通の発達とともにどのように変化し、整備されていったのか――これはこれでまた、独自の興味深い研究テーマになるでしょう。

*

日進月歩というべきでしょうか、私がウィーンを訪れた10年ほど前と較べても、電子アーカイブの充実と整備は目覚ましく、『ウィーン新聞』をはじめオーストリア図書館に保管されたドイツ語圏の定期刊行物のほとんどはインターネットによるアクセスが可能になりましたし、18世紀以降の英語圏の新聞を網羅したサイトも存在します。

私自身はオランの研究に続き、現在はワーグナーの生涯とりわけ彼が人生半ばに参加し、ドイツを亡命する結果となった1849年5月のドレスデンの民衆蜂起について、詳しい経緯を調べたり、英語の新聞で20世紀初頭におけるワーグナーのオペラの北米大陸における受容を調べたりしています。

通常、私たちは後世の人々がまとめた書物を通して、歴史上の出来事を知ることになります。もちろん、そのほうが出来事の客観的な流れや全体像を正確に把握できるでしょう。それに対して、同時代のリアルタイムな報道はいろいろなバイアスがかかり、不正確な情報も少なからず混じる危険がありますが、にもかかわらず、そこにかかわる当事者や目撃者の肉声が聞こえ、その世界で同時に起きている別の出来事もろとも視界に入ってくる感じがある。ある意味で、一つの窓を通して、自分自身がその現場を覗き見ているような臨場感は、客観的な叙述からは味わえないものです。

*

最後にオランのその後について、もう一つだけ新聞記事を引用して、このいっぷう変わった旅の話を締めくくることにいたしましょう。

1732年のオラン奪還後、イスラム側の散発的攻撃を受けながらも、スペインは50年以上、この地を支配しつづけますが、1790年、ついに完全撤退を余儀なくされます。原因は……震災でした。

プレスブルク新聞 1790年12月4日

国外のニュース スペイン マドリード発 11月11日

我が国のモロッコ王との戦争は、アフリカのオランを襲った不幸によって、さらに困難な局面に入った。これについては同地駐屯の司令官が以下のように報告している。 「10月9日の夜1時、我らが町と要塞はほとんど完全に瓦礫の山と化した。おおよそ20回の衝撃を数えたのだが、それが間を置かず連続したため、また住民も駐屯軍のほとんども熟睡状態にあったため、逃げ出す余裕もなかった。その結果、住民のほとんどと軍の大部分は崩壊した家々の下敷となったのである。現在の状況も惨憺たるもので、深傷を負いながら、瓦礫の下から救い出されて、なんとか未だ生きている不幸な者たちが身を寄せるべき安全な家屋もなければ、彼らを治療する薬もなければ、彼らを元気づける食料もない。市民の家だけではなく、武器庫も薬局も含めた町中の建物が壊滅状態にあり、町を囲む城壁も至るところに亀裂が走り、三つの箇所では壁が崩れて、大きな開口部が見える。要塞もところどころ崩れ、完全に崩壊している箇所もあるので、敵がひとかたまりになって押し寄せ、銃弾を浴びせれば、ひとたまりもない。すでにムーア人たちが集結して町と要塞を囲み、この破壊に乗じて、我らを攻撃しようとしている。これが新たな心痛の種だ。生き残ったわずかな住民と兵隊は未だ戦意を失わず、できるかぎり防戦しようとしているが、家も屋根もなく、食料もなく、火薬も弾もない状態で、長く持ちこたえるのは不可能だ。ゆえに、なににもまして、援軍による兵力の補強とテントとパンと火薬を乞うしだいである。未だ地面は鎮まっておらず、私が書いている最中も新たな衝撃がある。そのため、我々が失ったものを正確には数えることができないほどだ。だが、我ら皆が地中の屍となる運命を天がいまだ決めてはいないとしたら、近々より詳しい情報を記すことができるだろう。」 オラン、1790年10月9日。

《後宮》初演から8年後、モーツァルトの死の前年のことでした。その後、ご存知のように、オランを含むアルジェリア全土は1830年、フランスに統合され、ようやく第二次大戦後、熾烈な抵抗運動の末、晴れて独立を勝ち取ることになります。

一方、私はというと、今に至るまでオラン訪問を果たせぬまま、モーツァルトの歌劇をめぐる著作の執筆を大きな宿題として抱え込みつつ、コロナ禍の日々を過ごしているしだいです。

いつの日か、コロナが収束して、治安も安定化したら、必ずオランを訪れたい。できればスペイン経由で、南岸の港町アリカンテからフェリーに乗って、300年前のスペイン軍とほぼ同じ航路を取りながら……そのとき水平線から姿を現わすオランの街、サンタクルーズの丘の要塞やいにしえの海賊の根城があったメルセルケビルの港は、どんな表情で私を迎えてくれるのでしょう。